Saya ikut tertarik dengan pembahasan mengenai ekstremisme yang dibahas oleh Dwi Cipta dan Hairus Salim. Sebelumnya saya akan coba, sesuai yang saya mengerti, sedikit meringkas pandangan mereka.

Dwi Cipta menjabarkan penyebab menguatnya kelompok eksterimisme dari sudut pandang ideologi. Menurutnya, menguatnya kelompok-kelompok esktrem disebabkan oleh beberapa kegagalan kelompok nasionalisme sekuler.

Pertama adalah kegagalan kelompok nasionalisme sekuler untuk mengaplikasikan ideologi mereka dalam kebijakan-kebijakan yang ditelurkan baik itu dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Kedua, kegagalan ideologi kelompok nasionalis sekuler yang tidak mampu melakukan pembacaan terhadap persoalan-persoalan kebangsaan ]saat ini.

Ketiga, makin hilang atau lunturnya ritus-ritus nasionalisme sekuler seperti perayaan hari kemerdekaan. Keempat, dibiarkannya situs-situs kaum nasionalis sekuler dikelola dan dikuasai hanya oleh negara. Dwi Cipta mencontohkan makin sepinya, entah benar atau tidak, Taman Makam Pahlawan.

Kemudian pandangan Hairus Salim. Ia memandang bahwa kegagalan menghadang arus ekstremisme berangkat dari gagalnya pendidikan untuk menumbuhkan sikap welas asih yang implikasinya adalah meningkatnya intoleransi dan meluasnya diskriminasi.

Ia selanjutnya mengusulkan empat hal. Pertama, menggalakkan pelajaran ilmu sosial. Kedua, mengenalkan filsafat. Ketiga, menggalakkan pembacaaan sastra. Keempat, memperbanyak menonton pertunjukan seni.

Sepemahaman saya, dari kedua pandangan di atas, saya rasa ada satu benang merah yang menjadi penghubung yang menarik untuk saya paparkan lebih lanjut. Yaitu betapa pentingnya pendidikan untuk menghadang laju kelompok ekstremisme.

Tapi saya kira, pandangan dan usulan keduanya akan gagal jika kita tak melihat borok yang menganga lebar dalam institusi pendidikan kita, dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Saya mungkin akan memaparkan lebih fokus terkait problem akut yang dihadapi oleh pendidikan tinggi. Saya juga akan mengkontekstualisasikannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa waktu ke belakangdan akan menampilkan beberapa data statistik terkait wajah pendidikan tinggi kita hari ini.

Kembali ke pandangan dan usulan keduanya yang saya rasa belum menyentuh problem paling akut yang dihadapi oleh pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu menguatnya logika korporatif dalam dinamika kehidupan pendidikan tinggi.

Logika korporatif ini membuat kampus bukan lagi tempat memproduksi ilmu pengetahuan bagi public goods. Kampus juga bukan lagi arena kontestasi untuk membangun kesadaran kritis para terdidiknya

***

Saya mencoba menghubungkan keduanya. Korporatisme pendidikan tinggi membuat civitas akademika tidak akan mampu menjadi antitesis kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, maupun kebudayaan yang bertolak belakang dengan semangat kemerdekaan bangsa. Kasus maraknya perampasan hak rakyat atas sumber daya alam misalnya. Pendidikan tinggi tak mampu menghadang marjinalisasi yang terjadi kepada kaum tani, buruh, nelayan dan lain sebagainya.

Mahasiswanya sepi dalam proses pengadvokasian marjinalisasi-marjinalisasi yang marak terjadi. Hal ini terjadi karena mereka—atau malah kami, karena saya juga bagian dari mahasiswa—sudah terlanjur direpresi oleh kebijakan-kebijakan ala logika korporasi. Kuliah cepat, menumpuknya tugas yang sebenarnya tidak membangun kesadaran kritis, dan lain sebagainya.

Birokrasinya tak berani untuk melawan ideologi—dalam hal ini melawan neoliberalisme—negara yang bertentangan dengan semangat kemerdekaan bangsa ini. Jangankan untuk melawan, saya kira pendidikan tinggi pun, meski tak semuanya, rela untuk manut-manut saja dengan semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyatnya sendiri.

Pendidikan tinggi justru sangat membutuhkan negara dalam kaitannya untuk menjaga “nama baik” universitas yang dalam hal ini menjaga tingkat akreditasinya sendiri. Akreditasi adalah bagian dari hidup-matinya suatu universitas. Semakin tinggi tingkat akreditasi, semakin tinggi pula minat calon mahasiswa masuk ke suatu universitas, dan tentu sajapemasukan universitas akan meningkat.

Maka tak aneh jika pembungkaman ruang kebebasan berekspresi di universitasbanyak terjadi. Diskusi-diskusi dibatalkan secara sepihak. Nonton film dibubarkan. Menyuarakan aspirasi dihadiahi surat drop out. Menuntut biaya kuliah murah pun dianiaya oleh satpamnya sendiri, seperti yang terjadi di Universitas Sriwijaya.

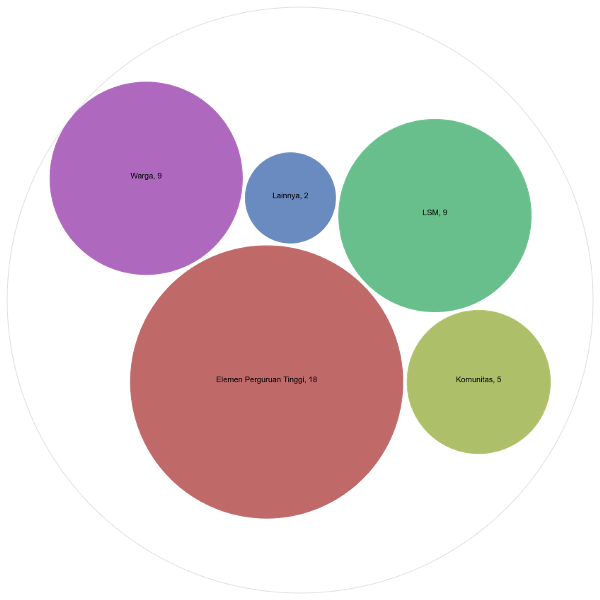

Saya pernah mencoba melakukan analisis terkait pembungkaman ruang kebebasan berekspresi yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Data tersebut saya ambil dari SAFEnet Voice. Dari data tersebut sialnya, saya mendapatkan informasi bahwa pembungkaman paling banyak terjadi di dalam universitas. Dan celakanya, pembungkaman ternyata banyak dilakukan oleh birokrat kampusnya sendiri. Data lebih lanjut bisa dilihat di sini atau melalui website SAFEnet Voice.

Berbalik pada usulan Hairus Salim. Jika usulannya adalah menggalakkan pelajaran ilmu sosial dan mengenalkan filsafat, saya khawatir hal itu tidak akan pernah terwujud jika pendidikan tinggi masih menggunakan logika korporatif tersebut. Sebab kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh negara selalu terkait erat dengan dimensi politik yang mana ideologi kebijakan negara bertolak belakang dengan kemaslahatan warga negaranya.

Simak saja berapa jumlah mahasiswa filsafat dan mahasiswa cluster ilmu sosial pada data yang saya tampilkan di bawah ini:

Dari data tersebut, anda dapat melihat bahwa cluster jurusan yang paling banyak diminati adalah jurusan-jurusan yang banyak diaplikasikan di dunia kerjaseperti informatika, manajemen, akuntansi, sistem informasi, hukum, teknik sipil, dan lainnya. Meski ada beberapa jurusan cluster ilmu sosial, tapi jurusan-jurusan dengan jumlah mahasiswa yang besar diisi oleh jurusan cluster saintek. Apalagi filsafat, sangat sedikit jumlahnya. Bahkan saya pun kesulitan untuk mencarinya di dalam visualisasi data di atas.

Mahasiswa yang kebanyakan masuk ke dalam cluster jurusan saintek ini pun di dalam materi perkuliahannya sangat sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali, ilmu kritis yang melatih daya nalarnya dalam melihat realitas sosial. Alhasil, tak sedikit mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi yang dengan mudahnya terseret dalam arus ekstremisme dalam beragama.

Maka tak aneh jika Hizbut Tahrir Indonesia berkembang pesat dari dalam pendidikan tinggi. Bahkan ia pertama kali didirikan di Institut Pertanian Bogor. Mereka yang sekonyong-konyong berteriak menolak kapitalisme tak memiliki pondasi nalar argumentatif yang tertata sehingga dengan mudah langsung meloncat pada penegakkan kekhilafahan untuk menyelesaikan permasalahan-permaslahaan yang ada.

Lepas dari itu, sebenarnya tanpa data tersebut pun, argumen-argumen pemerintah sudah menunjukkan ketidakminatannya pada cluster ilmu sosial, apalagi filsafat. Joko Widodo dalam banyak pidatonya selalu mengatakan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan lebih banyak teknokrat. Tak aneh jika Jokowi jauh-jauh ke Jerman bertemu Angela Merkel untuk minta bantuan mengembangkan pendidikan vokasi.

Menurut saya, merebut kembali lokus perlawanan, seperti universitas, yang telah diokupasi oleh kekuatan-kekuatan modal adalah hal mendasar yang perlu dilakukan. Tanpa melakukan hal itu, akan sangat sulit untuk mewujudkan pendidikan yang dikatakan oleh Hairus Salim, yakni meningkatkan rasa welas asih para terdidiknya. Akan sulit mewujudkan pendidikan yang dapat menjawab ideologi aparatus negara nasionalisme sekuler yang tak memiliki keberpihakan padakaum marjinal.