Membicarakan posisi buruh sekarang nampaknya mau tidak mau harus mengingat Karl Marx karena dialah yang menganggap posisi buruh penting untuk dibicarakan. Bagi Marx, buruh adalah sebuah identitas nyata dalam lanskap sosial dan negara. Marx menyebut “buruh” sebagai sebuah kekuatan strategis yang akan mengubah “wajah sejarah”, menuju idealisasi masyarakat yang dibayangkannya.

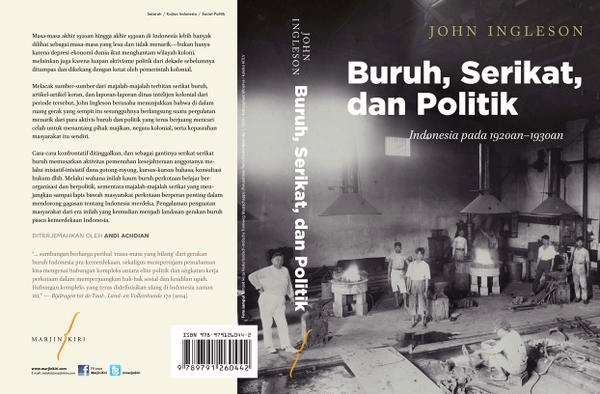

Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Seperti apa peran buruh sejauh ini? Dalam diskusi rutin Himmah Berbicara yang berlangsung pada Minggu, 25 Oktober 2015 kemarin, hal ini dikupas lebih jauh. Merujuk pada buku ‘Buruh, Serikat dan Politik’ karya John Ingleson, Radix Sabili selaku staf Divisi Rancang Grafis Himmah menjadi pemantik diskusi kali ini. Radix menfokuskan arah diskusi tentang bagaimana daya tawar politik buruh pada era reformasi. Sebelum memulai diskusi, Radix menceritakan perjalanan serikat buruh Indonesia dari masa ke masa.

Di mana pada tahun 1908 lah organisasi pertama buruh Indonesia didirikan yang beranggotakan orang Eropa dan Indonesia. Organisasi tersebut bernama Vereeneging van Spoor en Tramweg Personeel (V.S.T.P) dan dipimpin oleh Semaun, seorang pribumi suku Jawa. Sepanjang periode ini banyak pencapaian yang cukup signifikan dalam perjuangan serikat buruh. Namun pada periode 1919 hingga pada puncaknya 1925 terjadi pemogokan besar-besaran oleh serikat buruh akibat dari pemerintah kolonial yang melakukan tindakan keras terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemerintah kolonial memiliki pengaruh kuat dalam mengorganisasi buruh–buruh dan mengakibatkan gelombang ketakutan di kalangan buruh atas keterlibatan mereka dalam organisasi serikat.

Dan pada tanggal 20 Februari 1973, seluruh serikat buruh di Indonesia berhasil dipaksa untuk bergabung dengan sebuah organisasi yang dipayungi pemerintah Indonesia dengan nama Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Selanjutnya istilah federasi dan buruh menurut Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu, Sudomo, tidak sesuai dengan hubungan industrial di Indonesia sebab lebih merefleksikan situasi demokrasi liberal. Maka pada Tahun 1985 organisasi tersebut akhirnya diberi nama baru menjadi Serikat pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Hingga di era kepemimpinan Soeharto yang terkenal dengan rezim yang represif, ternyata serikat buruh berhasil melakukan pemogokan besar–besaran pada tahun ‘90–‘94an. Dan yang paling parah berada pada industri milik kapitalis pasar, puncaknya berada di Medan yang melibatkan 25.000 orang buruh. Dari pemogokan itu para buruh berhasil mendapatkan 5 kesepakatan: Pertama, naiknya upah minimum. Kedua, diberlakukannya Tunjangan Hari Raya (THR). Ketiga, berhasil mencabut peraturan menteri, mengenai hak militer yang dapat masuk untuk melakukan mediasi permasalahan buruh dengan majikan. Keempat, diberlakukannya cuti untuk ibu hamil. Terakhir, legitimasi dari pemerintah untuk mencabut hak perusahaan yang melanggar hak ketenagakerjaan.

Dalam hal ini serikat buruh pada masa ini berhasil memaksa pemerintah untuk mengakui dan memperhitungkan keberadaan mereka serta berhasil membuat serikat buruh memiliki daya tawar politik yang cukup tinggi di mata pemerintah

Fahmi Ahmad Burhan, Pemimpin Redaksi KobarKobari Himmah menambahi di mana pada saat era Orde Baru berlangsung, terdapat kepentingan politik antara kapitalis rente dan kapitalis pasar dalam perserikatan buruh. Saat itu kapitalis pasar dan rente bersatu untuk menghentikan perjuangan serikat buruh. “Ketika pecah kongsi, otomatis saat ada pemogokan buruh maka kapitalis pasar yang tidak didukung oleh kapitalis rente berupa proteksi dan subsidi akan mengeksploitasi buruh tadi dan justru itu yang menyebabkan pemogokan besar-besaran saat itu,” ucapnya Fahmi. Fahmi mempersoalkan daya buruh di era reformasi yang tak terdengar gaungnya justru saat kebebasan berserikat terbuka lebar.

“Pengertian buruh itu sendiri apa? Apakah buruh itu orang yang kerja di sektor industri? Apakah pembantu itu bisa disebut buruh?,” tanya Nurcholis Ma’arif, staf Divisi Pelita Himmah selanjutnya.

Radix menanggapi pertanyaan Ma’arif bahwa buruh ialah orang yang dipekerjakan oleh orang lain dan memiliki majikan. Hal itu yang membuat buruh tidak memiliki kebebasan dan terbatas terhadap majikannya. “Buruh tidak harus di sektor industri. Dia (buruh) bisa sebagai supir taksi. Dia juga bisa sebagai pembantu rumah tangga dan lainnya,” papar Radix.

Arieo Prakoso mencoba menangagapinya dengan sebuah pernyataan dan pertanyaan, “Dalam analisis Marx buruh itu orang-orang yang menjalankan mesin produksi. Dalam sektor karyawan disebut apa?”. Staf Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Himmah tersebut juga mempertanyakan perihal pergerakan buruh yang menurun justru dalam iklim kapitalisme. Ia mempertanyakan orientasi pergerakan buruh akan dibawa kemana serta bagaimana peran partai politik dalam membawa isu buruh. “Karena kelas paling bawah itu kan buruh. Permasalahan dari dulu buruh tidak pernah sejahtera karena meraka dibayar atas tenaga yang mereka jual,” jelas Arieo.

Menanggapi Arieo, Fahmi mencoba menganalisa beberapa faktor yang menyebabkan menurunya pergerakan buruh. Pertama, prioritas pemerintah yang menomorsatukan kepentingan buruh atau kepentingan investasi. Kedua, kebijakan pemerintah yang menekan buruh itu sendiri seperti sistem outsourcing dan kontrak. Ketiga, berkurangnya kesadaran politik buruh. Dua poin terakhir ini yang paling berdampak terhadap sedikitnya jumlah anggota serikat buruh disaat jumlah serikat buruh meningkat serta mengakibatkan gerakan buruh yang tidak terkoordinir. “Di Inggris dan beberapa negara lainnya ada partai politik yang mem-back up dan menaungi kepentingan buruh,” jelas Fahmi mengakhiri analisanya.

“Dalam buku ‘Buruh, Serikat dan Politik’ ini, ada dua istilah buruh, yaitu buruh ‘kerah putih’ dan ‘kerah biru’. Perbedaannya yang pertama adalah kelas dasar dan selanjutnya kelas menengah. Yang membedakan diantara keduanya adalah gaji,” tukas Radix menimpali pernyataan Arieo. Menurutnya orientasi pergerakan buruh adalah tentang kesejahteraan dan menghilangkan penindasan.

Ia mengkontekskan buku tersebut dengan serikat buruh sekarang, yaitu dilema pemimpin serikat buruh antara dari tubuh serikat sendiri atau dari pihak partai politik. Jika mengambil pemimpin dari tubuh serikat, mereka akan kesulitan dalam membawa isu buruh dan kalaupun mengambil dari luar serikat dan berafiliasi dengan partai politik menimbulkan rasa tidak percaya dan kegelisahan dari jajaran buruh itu sendiri.

Kemudian, ia juga sepakat dengan poin kedua Fahmi tentang kebijakan pemerintah yang membuat turunnya pergerakan buruh. “Hal yang harus di garis bawahi, akibat kebijakan pemerintah ialah hilangnya rasa ingin melawan dari buruh itu sendiri. Outsourcing dan kontrak menjadi momok tersendiri bagi mereka,” tegas Radix.

Nurcholis Ainul R.T selaku staf Bidang Jaringan Kerja Himmah ikut menanyakan kenapa perbincangan tentang buruh itu masih menarik. Apakah hal tersebut masih relevan jika dikontekskan dengan arus teknologi dan industri mesin produksi yang semakin meningkat. Apakah hal itu mempengaruhi akan kebutuhan sumber daya buruh itu dibangin alat produksi.

“Marx dan Lenin sudah meramalkan kondisi seperti ini. Mesin bukan lagi hanya sebatas kategori ekonomi, melainkan juga relasi sosial,” Arieo menjawab pertanyaan Nurcholis. Arieo menjelaskan seharusnya buruh menggunakan mesin sebagai alatnya, sedangkan dalam sistem kapitalis hal itu terbalik. Mesin menjadi subjek dan buruh sebagai alatnya karena kapitalis sendiri bersifat eksploitatif. Ia menyinggung tentang gerakan buruh yang selalu meminta upah tiap tahunnya, lebih dari itu seharusnya buruh juga melakukan revolusi sosial.