Udara masih dingin. Keheningan menyeruak ke seluruh sisi rumah. Cahaya dari arah timur mulai muncul dengan malu-malu. Dalam samar-samar cahaya, terdengar derap kaki warga menuju masjid. Hal yang biasa pada jam 4.20 pagi. Tapi untukku, pagi itu merupakan pagi yang tidak biasa. Pagi untuk mengawali acara yang ditunggu sekaligus dihindari di empat tahun terakhir.

“Jam berapa nanti wisudaan dimulai?” Tanya Bapak yang datang jauh dari desa beserta sanak saudara.

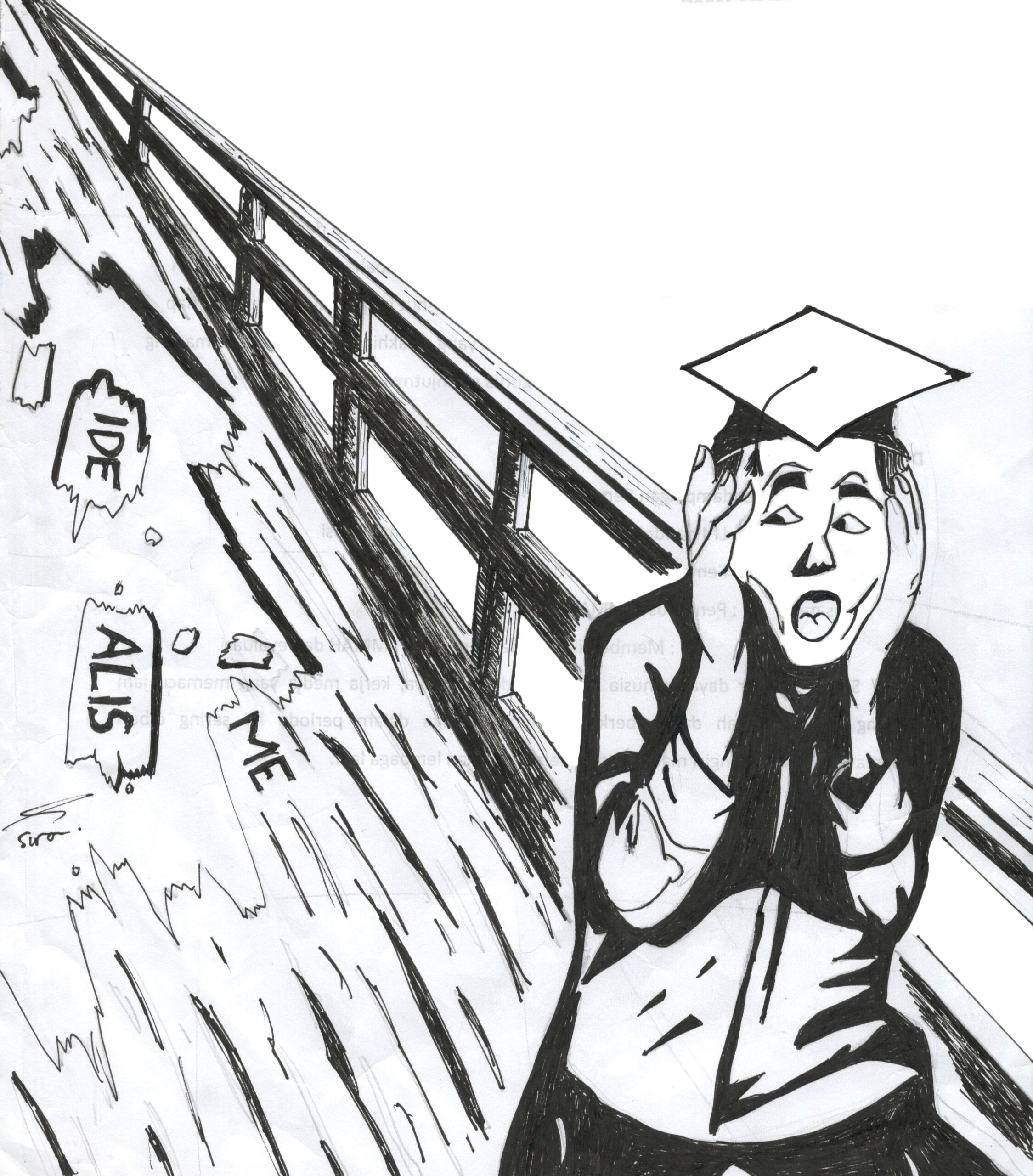

Toga, kemeja putih bergaris vertikal, dasi hitam panjang, celana kain hitam yang telah kupakai sejak masa orientasi mahasiswa serta sepatu hitam yang dipinjam dari sahabat telah aku persiapkan jauh-jauh hari. Sedikit enggan, bahkan hampir tak kupakai semua itu kalau saja ibu tidak menyuruhku untuk cepat bersiap berangkat. Iya, aku memang sedikit takut untuk wisuda. Namun, ketakutan itu juga yang sudah kukejar dengan maksimal. Terbayang setelah wisuda, aku akan terperangkap oleh orang-orang pemilik perusahaan atau pemerintahan yang sedikit demi sedikit mengikis kemerdekaan hidup.

Padahal pendidikan itu harusnya memerdekakan, ya kan, Pak Ki Hajar?

Masih dengan enggan kupakai semua atribut bak badut itu. Berjalan ke depan cermin sambil merapikan pakaian badut, terdengar suara pesan masuk di telepon genggam yang terbenam di saku celana.

Pagi pak, denger2 hari ini wisuda pak? Wah selamat ya, selamat segera menjadi buruh maksudnya hehehe. Maap2 ni, ane gak bisa dateng, biasalah ente tau, bos Arif Zulkifli nugasin ngliput acara di luar kota. Doain ane cepet wisuda juga ya. Siap pak, santai, tahulah wartawan majalah nasional terbesar di dunia versi bahasa Indonesia. Tapi gak dapet traktiran ya karena ente gak dateng hehehe. Buset mulai peritungan lu ye, gak papa ane gak ditraktir, tapi buku ente yang Das Kapital, Di Bawah Bendera Revolusi, sama Manifesto Komunis gak ane balikin juga ye hehehe. Nah ini, tambah kurang ajar, udah gak datang malah nawan buku-buku ane hehehe. Hehehe yaudah selamat ya sekali lagi, semoga lancar acaranya hari ini. Tabik.

Pengirim pesan tadi adalah Renaldi, teman satu organisasi saat masih aktif kuliah. Mendapat ucapan selamat dari Renaldi mengingatkanku pada masa-masa aktif di sana. Aku ikut organisasi kampus kira-kira sejak semester tiga. Berawal dari ajakan teman—kemungkinan karena dia miris melihat aku tidak ada kerjaan dan cuma bersafari kos-kampus tiap hari—sampai menjadi candu dalam berorganisasi.

Awal memasuki organisasi kampus yang berkegiatan di ranah jurnalistik, semua hal terasa aneh bagiku. Istilah kata yang asing, pemaksaan diskusi sampai dini hari, dan keakraban yang terasa dipaksakan mengawali hari-hariku di organisasi ini. Namun, namanya manusia sering melakukan hal yang aneh atau tak mau dia lakukan. Jadi, quotes “Aku mau, maka aku ada” tidak berlaku, karena yang kurasakan saat itu adalah “Aku tak mau, tapi aku tetap ada”.

Berbagai liputan telah aku jalani. Aksi massa, sengketa tanah, pengadilan korban HAM ataupun liputan di internal kampus. Pernah pada suatu waktu, ketika selesai meliput kenaikan biaya kuliah di kampus dan berniat makan di kantin, aku mendapati banner besar bertuliskan “Lahan Gedung Fakultas Kedokteran”. Tulisan kecil di bawahnya menunjukan bahwa pembangunan gedung untuk fakultas kedokteran akan menggusur kantin. Kantin satu-satunya tempat mahasiswa bisa rehat dari penatnya kuliah kuli. Kantin yang menjadi satu-satunya tempat berbagai kalangan ideologi bertemu. Juga satu-satunya tempat mahasiswa merdeka meluapkan pemikirannya setelah beberapa penggusuran student area.

Berang, muak dan marah beraduk-aduk di kepala. “Apa sebenarnya mau rektorat kampus ini?” tanyaku spontan. “Udah ruang publik sedikit, kantin satu-satunya tempat mahasiswa berdialektika pun mau digusur. Ini kampus, Bung. Bukan perusahaan.”

Kemarahanku ternyata tidak sendiri. Memasuki kantin revolusi, begitu kami menyebutnya, terlihat banyak muka-muka marah bergerombol. “Ruang publik terancam, Bung,” kataku diiringi tengokan kepala segerombol penghuni kantin. “Gimana sekarang? Apa yang akan kita lakukan, Kamerad?”

“Cepet juga nih, Bapak pers dapet kabar. Kapan beritanya mau ditulis, Bung? Gak bakal diam, kan, kantin mau digusur?” Mahasiswa berbadan tinggi kurus menimpali ucapanku.

“Kita bakar aja tuh banner!!” Kata mahasiswa lain berperawakan gemuk brewokan sambil berdiri dari duduknya.

“Santai, Bung! Kita mahasiswa, jangan khianati pendidikan dengan anarkisme,” kataku mencoba menenangkan suasana. “Benar bahwa kita gak bisa tinggal diam, tapi aksi spontan aja gak cukup. Kita harus cari cara agar penggusuran kantin ini dibatalkan. Tapi ingat, tanpa anarkisme, karena kita mahasiswa,” paparku. Para mahasiswa mengamini imbauanku.

Pada akhirnya, berbagai lembaga mahasiswa dengan ideologi berbeda dan kerap perang dingin di kampus pun bersatu. Dorongan rasa memiliki kantin yang lebih besar dibanding egoisme lembaga membuat semua mahasiswa mau satu meja dan membangun rencana. Kami sadar aksi adalah jalan terakhir saat birokrat kampus tidak mau satu meja dengan kami. Kami ingin melobi rektor.

Hanya, saja kami tak kunjung dapat bertemu rektor walaupun telah berhari-hari mencarinya. Beliau memang susah ditemui akhir-akhir ini. Apalagi oleh pers kampus. Banyak hal yang ingin kami klarifikasi, dari pemborosan anggaran, asuransi kesehatan yang tak jelas kemana larinya hingga nasib karyawan kontrak yang semakin mengenaskan. Memang sepertinya aksi adalah jalan terakhir mengemukakan aspirasi kami.

Aksi massa pun direncanakan melalui beberapa tahapan. Press release mengawali dengan pemaparan kejanggalan-kejanggalan kebijakan rektor. Respons yang baik dari mahasiswa kita lanjutkan dengan mogok kuliah selama satu minggu. Dari hari ke hari mahasiswa yang peduli dan ikut bertindak semakin banyak.

“Ini saatnya, mari siapkan pasukan dan bongkar pembodohan!” Seru Renaldi sebagai koordinator lapangan.

Aksi massa pun dilakukan. Gedung rektorat yang biasanya hanya diisi oleh wara-wiri mahasiswa berprestasi, pengajuan proposal, dan pembayaran SPP kini ramai oleh mahasiswa yang haus akan keadilan.

“Wahai, penguasa kampus! Turunlah dari singgasana!” Renaldi dengan tegas mengawali aksi. “Temui rakyatmu dan duduk bersama. Wahai, penguasa kampus! Tidak sudikah kau bertatap muka dengan kami yang Anda anggap bodoh dibanding gelar Anda? Wahai, penguasa kampus!”

Suasana semakin riuh saat rektor serta jajarannya keluar dari gedung. Pemimpin kampus itu pasti kesal, terlihat dari raut mukanya. Sementara massa aksi semakin bising menyadari kehadiran rektor. “Tenang, tenang, semua bisa dibicarakan,” kata rektor yang dijaga ketat petugas keamanan kampus.

Percakapan antara rektor dan massa aksi—diwakili oleh Renaldi—berjalan alot.

“Pak Rektor yang terhormat, kami tidak setuju kantin digusur demi pembangunan gedung FK. Itu tidak adil.” Renaldi mengawali dialog.

“Tidak adil bagaimana? Bukannya itu kebutuhan kalian, para mahasiswa?”

“Tapi apa harus dengan menggusur kantin? Kantin satu-satunya tempat kami berdiskusi, setelah Bapak hancurkan taman, student area, dan sebagian kantor lembaga untuk gedung toko buku yang tak jelas keuangannya.”

“Terkait segala pembangunan yang ada, itu sesuai master plan dan sudah dipikirkan matang-matang. Untuk keuangan toko buku belum selesai kami kerjakan,” kata rektor dengan rona wajah tidak enak.

“Itu baru toko buku, Pak. Bagaimana tentang pembangunan rumah sakit pendidikan, boulevard, juga stadion mini? Semua anggarannya tidak jelas, malah tidak menutup kemungkinan terlalu mahal dari yang seharusnya.”

Rektor tampak mulai kehabisan kesabaran. “Semua itu ada laporan keuangannya, tapi merupakan privasi. Hanya jajaran rektor dan yayasan yang berhak tahu.”

“Tapi itu juga uang kami, Pak. Kami berhak untuk tahu. Rektorat harus transparan,” balas Renaldi diiringi teriakan persetujuan dari massa.

Rektor tidak bisa menjawab. Salah satu staf rektor bergegas mencegah serta membisikkan sesuatu saat rektor ingin berjalan ke arah Renaldi yang semakin keras menuntut keadilan bersama massa aksi. Dengan ekspresi marah yang tak lagi bisa disembunyikan serta tatapan tajam pada Renaldi, rektor lalu meninggalkan massa tanpa kata apa pun.

Hal tersebut membuat Renaldi mengejar rektor yang berusaha masuk ke gedung. Namun, petugas keamanan kampus dengan sigap menghalangi dia masuk, situasi ricuh pun tak bisa dihindari.

Saat massa aksi mulai mendekat ke Renaldi dan petugas keamanan kampus, aku hanya diam di tempat. Aku masih terkesima melihat keberanian Renaldi menantang rektor dengan kata-katanya. Aku memang tidak terkejut dengan keberaniannya, itu sudah aku ketahui saat sering liputan bersama. Selain liputan, Renaldi juga mengadvokasi apa yang dia liput. Berbeda denganku yang menganggap tugas pers kampus hanya sebatas menginformasikan. Masalah advokasi dan gerakan biarlah LSM yang mengurusnya.

Saat kutanyakan kenapa dia sampai sebegitu gigihnya, dia menjawab lugas sambil tertawa, “Jadi aktivis kampus jangan nangung-nangung, Bung. Hehehe.”

Sial benar, si Renaldi. Perkataannya mirip dengan kata-kata bapakku sebelum aku merantau untuk kuliah. Kata-kata itu membawaku pada ingatan sesosok petani lulusan sekolah dasar yang ingin anaknya lebih sukses dari beliau.

Dua hari sebelum berangkat ke kota untuk kuliah, pada malam hari, beliau mengajakku jalan-jalan ke sawah. Jalan berbatu yang kami lewati nampak tak berbeda dengan sembilan belas tahun yang lalu saat aku masih digendong untuk ke sawah. Bermain tanah dan mencari cacing dulu adalah hobiku, sambil menunggu ayah selesai mencangkul. Pohon-pohon yang tumbuh di pinggir sawah pun nampak sama, hanya kelebatannya saja yang sedikit bertambah. “Sekarang tenaga buruh semakin sulit, nak. Orang lebih memilih menjadi penjaga toko atau karyawan di pabrik,” kata ayah sambil memeriksa padi yang masih hijau.

“Nak, ayah tidak berpendidikan tinggi.” Ayah duduk di atas batu, tangannya membuka plastik berisi gorengan yang dari tadi ditenteng. Kerut wajah ayah sudah tidak bisa menyembunyikan umur yang menua. Helaan napasnya pun kadang terasa berat saat berjalan agak jauh. “Makanya ayah bertani ala kadarnya dan sangat bergantung dengan bantuan tenaga orang. Tapi, ayah tidak nangung-nanggung. Bertani, ya, bertani. Harus fokus.” Hening sejenak sebelum ayah meneruskan kata-katanya, “Tapi ayah tidak mau kamu bodoh seperti ayah. Kamu harus lebih baik, lebih cerdas, lebih saleh, dan membagikan kebaikanmu, kecerdasanmu, kesalehanmu untuk membantu masyarakat. Ingat, jangan nanggung-nanggung kalau bantu orang.” Perkataan ayah terhenti saat azan asar berkumandang.

Pesan dari ayah mungkin menjadi salah satu motivasiku bertahan di pers kampus. Dengan mengikuti pers kampus, aku bisa bertemu orang-orang hebat. Entah itu narasumber atau rekan kerja. Hanya melalui organisasi inilah anak petani bisa bertemu dengan menteri, motivator, pemimpin redaksi majalah atau Presiden sekalipun. Aku bertemu dengan kawan-kawan yang hebat juga di sini, Renaldi salah satunya. Beruntung dia, idealismenya tidak tergadai bahkan sebelum dia lulus. Dia direkrut menjadi wartawan suatu majalah terkemuka di Indonesia. Mungkin karena dia orang yang total dalam melakukan kerja persnya.

Teriakan nyanyian dari massa menyadarkanku dari lamunan. Rektor sudah masuk gedung tanpa aku sadari. Massa semakin riuh. Sepertinya aku melewatkan sesuatu. Renaldi masih tetap di tempatnya.

Aksi berjalan tiga hari berturut-turut, tuntutannya meliputi pembatalan pembongkaran kantin hingga meluas tentang transparansi dana pembangunan. Selama tiga hari itu pula, rektor tidak menanggapi atau lebih tepatnya tidak mampu memberi bukti bahwa dia jujur dalam pembangunan.

Di hari ketiga, rektor beserta jajarannya menemui massa aksi sekali lagi. Dengan aksen Jawa medok, menggunakan pengeras suara, rektor menyatakan mengundurkan diri. Terlihat ada rasa bersalah dalam pernyataannya. Semua massa berteriak senang sambil tetap menyanyikan yel-yel, “Revolusi, revolusi, revolusi sampai matiii!!!”

Belakangan diketahui, memang rektor banyak menyelewengkan dana pembangunan. Kasus tersebut ditindaklanjuti oleh yayasan. Kehidupan kampus berangsur normal setelahnya. Kantin masih berdiri dengan suasana khasnya. Ada meja yang penuh dengan mahasiswa, namun ada juga beberapa meja yang hanya ditempati satu orang. Tembok masih penuh sesak dengan poster event baru ataupun kadaluarsa. Ibu-ibu kantin terlihat mondar-mandir mencari orang yang memesan lotek kepadanya, sepertinya dia lupa siapa yang memesan. Dari pojok kantin terdenger seseorang memanggilku.

“Gak punya uang kah, Bung? Dari tadi cuma celingak-celinguk. Hehehe.” Rupanya itu Renaldi dengan tawa khasnya.

“Kamu udah nyiapin buat pindah ke Jakarta?”

Sekali lagi lamunanku terganggu, sekarang oleh Ibu.

“Kamu beruntung abis lulus bisa langsung kerja. Apa nama perusahaannya? Coba Coba?”

“Bukan Coba Coba, Bu. Tapi Coca Cole.”

“Ya, itulah pokoknya. Gimana, udah siap semua? Ayah udah siap, kan? Ayo, kita berangkat nanti datang wisudaannya telat kan gak lucu.”

“Sebentar, Bu, Pak….”

“Kenapa, nak?” Ekspresi Ibu serius. Sementara Ayah hanya memandangku, menunggu kata-kataku selanjutnya.

“Boleh, gak, aku minta sesuatu?”

“Apa, nak?”

“Aku ingin kuliah S1 lagi.”

Pagi itu pun semakin hening.