Mendengar kata “santri pondok pesantren”, di benak kita akan muncul gambaran tentang jama’ah kaum religi berbalut busana putih. Jama’ah tersebut tinggal di sebuah pondok yang kurang berbaur dengan lingkungan masyarakat. Kita tahu, santri adalah sebutan bagi seseorang yang diharapkan masyarakat bisa mengaplikasikan ilmu religinya untuk kebaikan bersama, khususnya dalam membangun pribadi bangsa yang sesuai dengan kaidah Islam. Seperti fenomena gunung es yang hanya terlihat di bagian permukaannya, tanpa terlihat jelas ada apa di dalamnya, begitu juga kehidupan santri.

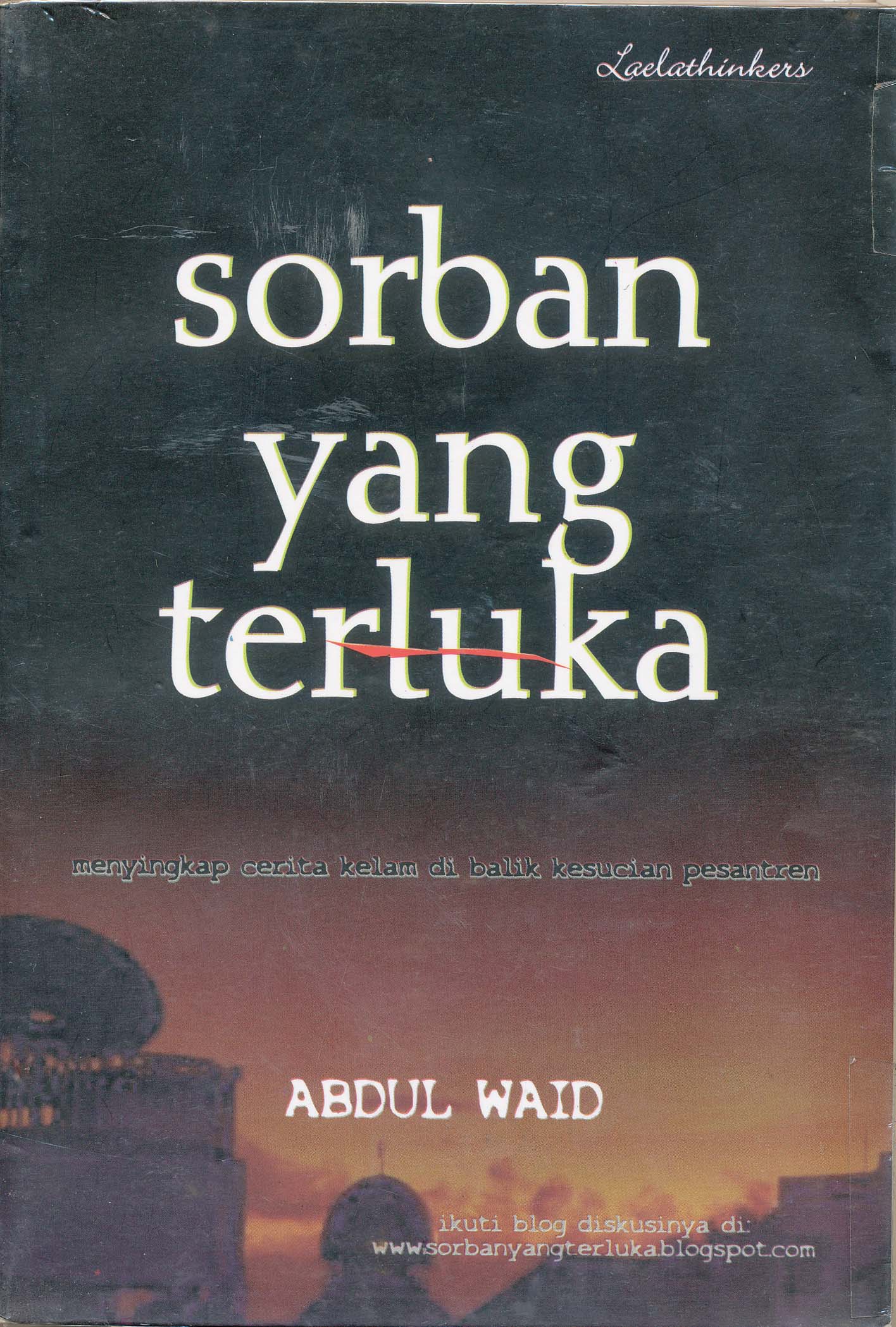

Buku ini mencerminkan keberanian penulis untuk menguak cerita kaum bersarung yang ternyata berlapis sisi kelam. Bukan sembarang mengumbar cerita naif, tetapi memang sebuah cerita nyata yang pernah dialami penulis serta penjamahannya di berbagai pondok pesantren. Penulis yang digambarkan sebagai tokoh ‘Aku’ adalah lelaki yang mengenyam pendidikan di pesantren dalam waktu cukup lama. Berawal dari keinginan orang tua agar melanjutkan jenjang pendidikan di pondok, membuatnya tidak habis pikir mengapa orang tuanya sangat menyanjungkan kehidupan pesantren. Bahwa pesantren lebih baik daripada sekolah umum, terlebih dari sisi moral agama. Namun demikian, dia menyanggupi keinginan itu dengan berbagai alasan positif yang bisa diterima.

Napas kehidupan pesantren pun dimulai. Irama lantunan ayat suci, shalat, dan dzikir, sangat dirasakan olehnya. Lambat laun, ada yang mulai mengganjal ketika dirasanya sesuatu telah menodai kesucian pesantren: homoseksualitas. Ya, dia menjadi korban pelecehan seksual oleh kaum bersarung di pondoknya sendiri. Karena tidak terima, dia mencoba bertanya pada santri angkatan atas tentang kejadian tersebut. Bukan jawaban menyenangkan yang diterima, justru membuatnya shock. Si kakak kelas hanya cekikikan mendengar pertanyaannya karena menganggap tradisi homoseksual adalah hal lumrah yang biasa terjadi di sana. Biasanya, target homo adalah santri baru yang masih bau kencur di pondok, tambah kakak kelasnya itu.

Seiring kehidupannya di pesantren, dia menemukan banyak cerita miris dari santri, bahkan dari ustadznya. Perjudian, perdukunan, pengintip, maling, pacaran, kencan, maupun blue film seperti menjadi hiasan di antara rutinitas mulia penghuni pesantren. Dan yang lebih ironis, ternyata kemaksiatan itu bukan hanya terjadi di kalangan santriwan, tetapi juga pada santriwati. Tokoh ‘Aku’ mendengar ada oknum santriwati yang lesbi. Para santri yang sudah lama menetap di sana pun menganggap kejadian-kejadian seperti itu sebagai hal yang wajar.

Serapi-rapinya maksiat disembunyikan, pasti ada celah bocor yang lalu diketahui atasan pondok pesantren. Pada akhirnya, akan ada imbas berupa hukuman, tergantung kadar perbuatan maksiat para pelakunya. Hukuman paling kecil bisa berupa teguran dari ustadz dan paling merugikan adalah ketika santri harus dikeluarkan dari pesantren dengan gelar tidak terhormat.

Dengan gaya tulisan yang sederhana dan mudah dicerna, penulis mencoba menuntun pembaca untuk membuka wawasan tentang dunia pesantren serta seluk-beluk yang ada di dalamnya. Pun suatu keberanian penulis dalam menguak suatu fenomena yang pada dasarnya ada sangkut-paut dengan lembaga pendidikan yang disakralkan banyak kalangan. Tetapi kembali lagi, pada hakikatnya manusia itu tidak selalu serupa kertas putih, pasti ada noda di permukaannya. Begitu pun pondok pesantren, tidak ada yang tidak mungkin jika ada kemaksiatan santri yang melumuri kesucian pesantren. Setidaknya dengan buku ini, penulis menyadarkan kita, khususnya pihak-pihak terkait, untuk menelaah kembali apakah sistem pembelajaran dan peraturan yang dibentuk oleh pesantren sudah memenuhi apa yang benar-benar menjadi kebutuhan santri sebagai manusia biasa.

Sayangnya, masih ada hal yang mengganjal dalam cerita di buku ini. Setiap episodenya dipaparkan penulis dengan keterangan-keterangan terkesan vulgar dari para santri. Vulgar di sini dalam artian para santri terlalu terbuka dalam mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya miris tetapi mereka anggap lumrah itu. Bagaimanapun juga, santri seharusnya menyelamatkan identitas pesantren dari hal-hal yang akan mengubah persepsi orang lain yang belum tahu apa-apa. Selain itu, tokoh penulis juga terkesan polos meskipun sudah menetap lama di pesantren. Alur cerita menjadi monoton dan kurang menarik karena komunikasi antar tokoh terasa tidak seimbang, seperti hanya berupa hasil wawancara.

Mengenai solusi yang ditawarkan penulis, agaknya kurang pas dengan cerita-cerita di awal. Kaum bersarung yang menjamah maksiat, solusi penulis lebih pada bagaimana idealnya orang keluaran pondok pesantren itu. Jika berkaitan dengan perilaku amoral santri, mengapa penulis tidak mencoba menawarkan solusi tentang bagaimana seharusnya pesantren membenahi sisi kehidupan santrinya sendiri? Kalaupun solusinya pembenahan sistem pengajaran, mengapa tidak lebih menekankan pada pengajaran ideal dengan aspek kebutuhan naluri santri sebagai manusia biasa, tetapi tetap sesuai ajaran Islam? Sebagai contoh, mengapa para santri di kelas tidak dicampur saja antara santriwan dan santriwati? Pengaturan bangkunya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga yang bukan muhrim masih bisa terjaga. Dengan sistem tersebut, setidaknya para santri bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa harus ada perasaan menekan antar lawan jenis, seperti peristiwa homoseks-lesbian seperti yang penulis paparkan.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan buku ini, pesantren tetaplah tempat sakral yang mesti dijunjung martabatnya. Kehadiran para santri di lingkungan masyarakat tetap diharapkan masyarakat untuk memulihkan kondisi budaya yang perlahan terkontaminasi dunia Barat. Oknum santri yang melakukan perbuatan tercela hanyalah bercak noda di antara santri lain yang faktanya benar-benar ‘jadi manusia’ di lingkungan eksternal pesantren. Sekali lagi, buku ini tidak bermaksud mengecam kaum bersarung, mengajak kita untuk memusuhinya, atau menghitamkan pesantren. Buku ini lebih bertujuan untuk menuntun pikiran kita, bahwa tidak ada yang mustahil apabila ada kertas putih yang bernoda. Buku ini juga melatih kepekaan kita untuk ikut serta memutihkan kertas putih itu demi kelangsungan nilai moral budaya kita sendiri.

Dan akhirnya, semua itu kembali pada persepsi pembaca bagaimana menilainya. Selamat membaca! (Raras Indah Fitriana)