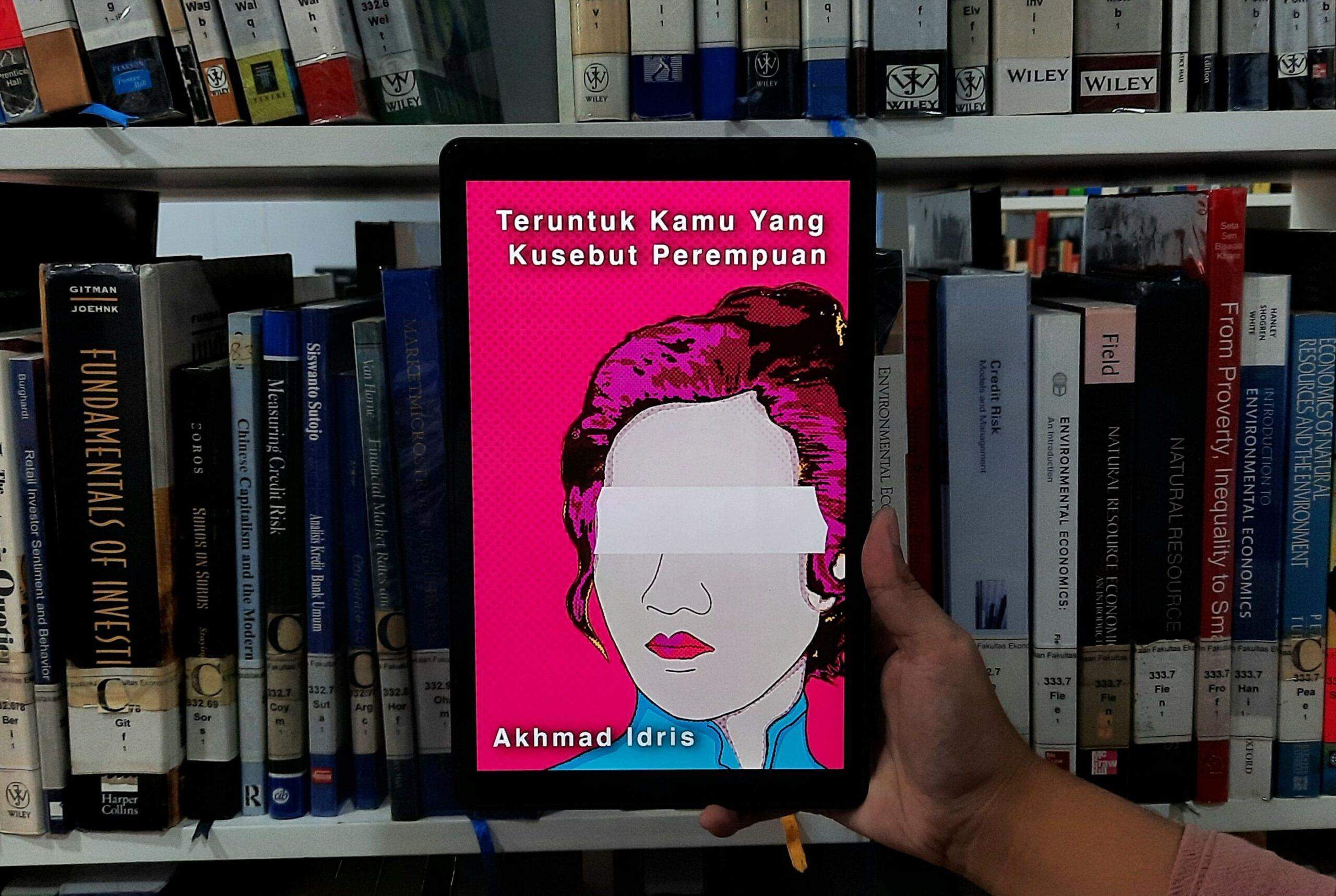

Judul : Teruntuk Kamu yang Kusebut Perempuan

Penulis : Akhmad Idris

Penerbit : Noken Studio Nusantara

Terbit : 2023

Tebal : 80 Halaman

ISBN : 978-623-09-2351-7

Bagaimana citra lebaran tergambarkan dalam perpuisian Indonesia? Pertanyaan ini tak bisa dijawab dengan singkat apabila kita merunut puisi-puisi kita—dari yang klasik sampai kontemporer—dan mendedahnya satu per satu. Ada begitu banyak kemungkinan, sebab setiap puisi membentangkan makna yang berbeda-beda. Ditambah lagi, eksplorasi bentuk yang dilakukan penulisnya pun beragam. Bentuk dan makna itu ditopang kekhasan bahasa dan kepengrajinan pengarangnya masing-masing, sehingga setiap puisi mencerminkan satu identitas bahasa yang berkelindan dengan dimensi sosio-kultural dan visi penulisnya. Maka tak perlu heran, kesan yang didapat pembaca akan berbeda manakala kita membaca sejumlah puisi yang mencitrakan lebaran ini, semisal Malam Lebaran-nya Sitor Situmorang (1955), Baju Bulan-nya Joko Pinurbo (2003), dan Merindui Fitri yang Tak Seperti Ini-nya Akhmad Idris (2023).

Bagi para penikmat sastra tanah air, dua judul pertama jelas sudah sedemikian diakrabi. Sajak Malam Lebaran memiliki kekhasan yang mengendap di kepala, bahwa ia hanya terdiri dari satu baris: Bulan di atas kuburan. Interpretasi paling liar bisa tercipta, mengingat ia mendedahkan simbol-simbol kontradiktif yang memaknai situasi lebaran bergelimang suka-cita sekaligus duka-cita. Adapun puisi kedua, Baju Bulan, memiliki nuansa murung yang bisa pembaca dapati dalam setiap lariknya. Betapa perkara baju lebaran tak bisa dimiliki oleh setiap anak sebab kungkungan kemiskinan dan masalah keluarga. Simbol bulan yang ingin meminjamkan bajunya mengisyaratkan keibaan, juga pemantik empati pembaca: apakah rasa iba itu dimiliki oleh kita sebagai manusia? Sepintas lalu, dua puisi ini mencitrakan lebaran tak melulu kebahagiaan, bahkan kesan murung menjadi nuansa yang menonjol.

Lalu, bagaimana dengan puisi Akhmad Idris? Ketimbang dua puisi sebelumnya, puisi ini terhitung baru dalam percaturan sastra tanah air. Sebab, kalau dua puisi tadi dirilis dua dekade silam—bahkan lebih untuk puisi Malam Lebaran, puisi Akhmad baru diterbitkan tahun ini dalam buku kumpulan puisinya, Teruntuk Kamu yang Kusebut Perempuan (Noken Studio Nusantara, 2023). Nama Akhmad Idris pun belum semoncer nama penyair dari dua puisi itu. Saya bahkan lebih mengenalnya sebagai dosen sekaligus prosais ulung. Medan penulisan puisi tampak baru dijajakinya mengingat puisi-puisi yang terhimpun dalam buku ini, paling lama berusia dua tahun yang lalu. Terang saja, hal ini menimbulkan tanya, kebaruan apa yang ia tawarkan dalam puisi-puisinya?

Memang, citraan lebaran tampak kentara dalam puisi Merindui Fitri yang Tak Seperti Ini. Citra lebaran itu terwakilkan oleh sejumlah atribut dalam lima larik pertama: Hari raya kali ini akan sunyi,/ Opor nenek; nastar ibu; dan pusara ayah/ hanya bisa kunikmati dari langit-langit kamar,/ bersama semarak letus petasan yang enggan/ kudengar.// Pembaca segera tahu ada keterhubungan situasi kiwari, lebih tepatnya kala virus Corona melanda negeri dan membuat kita membatasi aktivitas di luar rumah. Pembatasan aktivitas itu tetap dilakukan sekalipun hari raya datang. Untuk sesaat, tak ada lagi kunjungan ke rumah sanak keluarga dan ritus saling bermaaf-maafan. Situasi memaksa kita untuk mendekam di dalam rumah, dalam kamar masing-masing. Nuansa murung lantas tercipta.

Akhmad menegaskan situasi kesepian dan murung itu lewat diksi-diksi seperti sepi, sunyi, pagebluk, mati, sesak, dan isak. Sekian diksi itu melebur dalam sintaksis simpel yang langsung kentara maksudnya. Misalnya, dalam pembuka bait ketiga Akhmad menulis: Hari raya kali ini akan sendiri.// Ia memang memainkan rima dalam hampir tiap akhiran kata, tetapi secara sintaksis larik itu begitu gamblang menyampaikan maknanya. Ia membuat pembaca menelannya seketika, tanpa perlu mengunyahnya dengan kenikmatan. Kesan sama masih bisa kita rasakan dalam larik berikutnya: Merindu gemetar tangan nenek,/Mengiba doa mamak,/ Mengenang teduh bapak./ Di antara derap sesak,/ dan kemilau isak.//

Pungkasan pada bait ketiga ini makin menjelaskan nuansa murung yang kental. Pemilihan diksi berima dalam dua larik terakhir, yaitu sesak dan isak, mewakili perasaan sakit, sedih, dan murung. Kita membayangkan sosok yang berdiam diri di kamar, merindukan kampung halaman, keluarga, dan suka-cita hari raya. Tapi, situasi yang senyatanya dihadapi kebalikan dari itu semua. Sebab, ia hanya bisa merindu dan mengenang-ngenang hingga kerinduan itu menenggelamkannya pada titik paling sesak yang menimbulkan isak. Dengan begitu, puisi ini berada dalam satu baris dengan dua puisi sebelumnya terkait citraan lebaran yang murung. Perbedaan ada pada relevansi yang universal dan spesifiknya saja, mengingat dua puisi tadi memuat murung yang universal tanpa kesan spesifik situasi, sedangkan puisi Akhmad merujuk ke situasi spesifik kala Corona berlangsung.

Pada titik itu, kebaruan yang ditawarkan Akhmad pun seolah saling tarik-ulur. Di satu sisi, ia mengetengahkan situasi kiwari yang bisa kita kategorikan dalam kotak kebaruan. Tapi, di sisi lain, bahasa puisi Akhmad terjebak dalam kesan menyempitkan pemaknaan. Kendati memiliki diksi-diksi yang kuat, jalinan sintaksisnya terlampau simpel dan mengesankan kegamblangan. Kesan lekas terpahami ini tentu tak bisa membuat semua pembaca puas, apalagi bagi mereka yang menginginkan kedalaman dan permenungan akan makna saat menikmati puisi. Sebab, sebagaimana yang dikatakan Joko Pinurbo (2018), “Salah satu kegembiraan seorang pembaca ialah ketika ia menemukan sajak yang membuatnya tidak buru-buru mengucapkan selamat tinggal: merasa cukup dan selesai dengan apa yang dinyatakan dalam kata-kata.” Akhirnya, puisi Akhmad memang berhasil mencitrakan lebaran, tapi sekali lagi, citra itu lekas tertangkap dan berlalu begitu saja.