*Naskah “Bercermin, Berharap Wajah Perubahan” sebelumnya terbit di Majalah HIMMAH No. 01 Thn. XXX/1997 halaman 62-66. Redaksi himmahonline.id kembali menerbitkan naskah ini, bertepatan dengan tanggal terjadinya Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) di tahun 1996. Naskah yang sebelumnya berbentuk teks cetak ini, dialih media ke teks digital dengan penyesuaian tanda baca dan bahasa tanpa mengubah substansi maupun struktur naskah.

“Satu perlawanan, satu perubahan!”, begitu jargon Partai Rakyat Demokratik (PRD). Sekarang, seakan telah hilang dari peredaran Ibarat “saudara tuanya”, PKI–paling tidak menurut kalangan ABRI–telah dianggap sebagai organisasi terlarang. Sejengkal tanah pun, tak ada tempat bagi mereka. Angin perubahan yang diimpikan untuk tidak mengatakan berhenti sama sekali, kini kian sayup bertiup. Banyak kalangan mengatakan termasuk aktivis Gema, bahwa sebuah perubahan, kadang bagai mimpi di siang bolong.

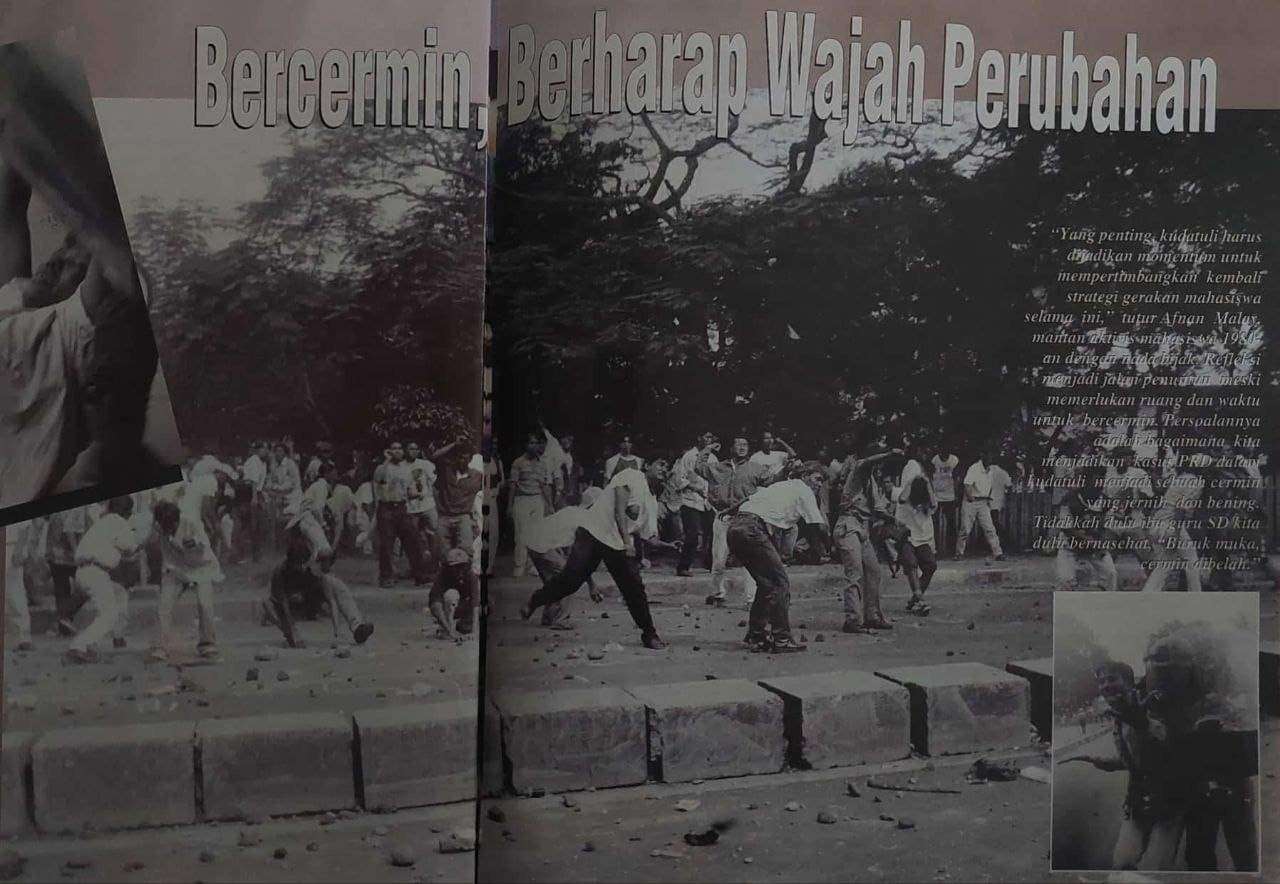

Pun peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (kudatuli), banyak dianalisis sebagai bukti nyata suatu “ketidaksabaran emosional” kaum muda untuk menanggapi sebuah perubahan. Pendapat ini dibenarkan oleh Adi Sasono, mantan tokoh Gema ini mengatakan bahwa hanya sebuah romantisme jalan pintas. “Terutama kalangan muda, ingin cepat-cepat mengubah keadaaan,” katanya.

Mengapa Perlu Refleksi?

Apa hendak dikata, Budiman dan kawan-kawannya telah ditangkap. Nasibnya pun masih menunggu keadilan sang tuan hakim di depan meja hijau. Mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of changes) kian diyakini hanyalah sebuah mitologi dalam dunia pergerakan. Kudatuli seolah mengubah arah angin perubahan yang menerpa alam perpolitikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, seperti yang diutarakan oleh Adi Sasono, paling tidak dalam 3 tahun terakhir ada beberapa kemajuan.

“Petisi 50 tidak lagi dikucilkan secara politik,” katanya memberi sekedar bukti.

Seolah-olah semua usaha sebelumnya mentok. Istilah tiarap kemudian banyak digunakan untuk melihat aktivitas Gema pasca kudatuli. Namun, tiarap seperti yang diamati oleh beberapa kalangan yang berhasil ditemui HIMMAH mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah taktik perjuangan.

Nah, sampai disini, arifkah ketika kemudian untuk berlarut-larut latah mengkambinghitamkan PRD dan menggeneralisir bahwa Gema makin suram? Masih relevankah mahasiswa sebagai agen perubahan? atau tidakkah fenomena PRD itu bagian dari perubahan itu sendiri? Sederet pertanyaan bermunculan.

Menarik sekali ketika Afnan Malay berkomentar, “Yang penting, kudatuli harus dijadikan momentum untuk mempertimbangkan kembali strategi Gema selama ini,” tutur aktivis tahun 1980-an ini bijak.

Refleksi menjadi jalan penuntun meski memerlukan ruang dan waktu untuk bercermin. Yang diperlukan adalah bagaimana kita menjadikan kasus PRD dalam kudatuli menjadi sebuah cermin yang jernih dan bening.

“Buruk muka, cermin dibelah,” kata Ibu guru ketika dibangku sekolah dasar dahulu.

Kudatuli, Sebuah Cermin

27 Juli 1996, menyimpan banyak duka. PRD adalah salah satu yang dikorbankan. Lebih umum lagi, Gema, apapun bentuk organisasi dan ideologinya merasakan perjuangannya selama ini, meminjam istilah Bonar Tigor Naipospos, “patah di tengah jalan”. Bagaimana tidak, segala gerak-gerik Gema setiap saat berpotensi untuk ‘digebuk’, apalagi demonstrasi.

Akar dari pemberangusan ini dikarenakan penguasa tampak tidak bisa menyembunyikan kekalapan dan kepanikannya. Penguasa dengan dukungan militernya menganggap kekuatan senjata adalah jalan yang diambil.

“Perintah tembak di tempat” bagi pelaku kerusuhan sempat tersiar. Jam malam bagi kota Jakarta diberlakukan dalam beberapa hari. Pencidukan di gelapnya malam sempat mengganggu asyiknya mimpi di hari-hari para pejuang demokrasi ini. Demonstran pun lari terbirit-birit, sepertinya bermain kucing-kucingan dengan aparat keamanan. Ibarat lebaran, banyak pula yang “mudik” untuk pulang kampung sekedar untuk mengamankan diri.

Apabila demonstrasi, sekedar menampakan muka pun dianggap sebuah “keberanian” dikala itu. Kota Yogya pun sempat merasakan suasana demikian sehingga banyak dikatakan Gema seakan semakin dibatasi ruang geraknya.

“Gara- gara PRD, aktivitas kami sekarang selalu diawasi dengan ketat oleh pihak keamanan,” kata kawan aktivis Medan berkabar.

Sinyalemen ini nampaknya dibantah oleh Coki, panggilan akrab Bonar Tigor Naipospos. Menurutnya, keadaan “tiarap” ini bukan sepenuhnya kesalahan PRD. Tapi, menurut Adi Sasono, “Kalaupun itu benar, ini hanya efek sementara.”

Pendapat ini pun didukung oleh Rizal Mallarangeng, seorang mantan pelaku Gema era 1980-an, pernah berkisah tentang PRD. “Kalau mau lebih arif memahami mereka, kita harus melihat mereka sebagai bagian dari pergerakan politik kaum muda yang lebih luas, dalam arti sepuluh tahun belakangan,” tutur Rizal mengawali kisahnya.

Alkisah, PRD sebagian besar berawal dan lahir dari “anak-anak gang Rode”, tepatnya pada sebuah rumah tua tak terawat di Jalan Sultan Agung, sekitar Pakualaman, Yogyakarta. Pasca peristiwa Malari, 1978, yang diikuti dengan pembersihan kampus–pergerakan mahasiswa praktis melempem. Hancur hingga ke akar-akarnya.

Kemudian muncul fenomena kelompok diskusi. Format aktivitas baru ini dianggap sangat cair dan lentur. Pengelompokan mereka tidak mengikuti garis ideologi dan politik kepartaian.

“Ada kalanya terpukau oleh ide modernisme Nurcholish Madjid, disaat lain mereka asyik berkencan dengan cita-cita besar Karl Marx,” kata alumnus UGM ini sedikit dramatis.

Menurut Rizal, satu satunya pengikat mereka adalah kerinduan akan ide alternatif dan perubahan yang dapat mendorong pembaruan masyarakat. Merasa tidak ada perubahan nyata, kelompok diskusi sudah dianggap tidak

lagi memadai sebagai wahana penyaluran aspirasi kritis mereka. Lebih-lebih dipicu dan terinspirasi oleh pengalaman dari negara-negara Filipina, Korea Selatan, dan Cina, di mana kekuatan mahasiswa menjadi bagian kekuatan rakyat yang signifikan untuk sebuah perubahan politik.

Demonstrasi dan aksi turun jalan menjadi pilihan. Untuk melebarkan sayapnya, mereka membentuk jaringan di luar kampus. Lahirlah Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Gema menyatu bersama membentuk sebuah gerakan rakyat.

Buruh, petani-petani, dan kaum miskin kota, kemudian diajak beraliansi karena dianggap sebagai kekuatan yang strategis. Dengan berbagai upaya yang tak kenal lelah mereka masih berbenturan dengan kendala kecilnya basis dukungan publik, sebagai akibat kebijakan depolitisasi rezim Orde Baru.

Secara kebetulan, muncul kasus tumbangnya Megawati dari singgasana PDI. PRD dan gerakan PDI pro-Megawati bertemu.

“PRD membutuhkan tangan untuk meninju ke atas, Megawati (PDI) seolah menemui kaki untuk menjadi pijakan di bawah,” tutup Rizal mengakhiri ceritanya.

Gema dari kasus ini, menurut Afnan Malay, menjadi sebuah pertanyaan besar bagi Gema. “Apakah Gema signifikan untuk melakukan sebuah perubahan?” ungkapnya dengan nada tanya. “Dengan kenyataan ini, semakin memberi keyakinan bagi saya, bahwa mahasiswa bukanlah sesuatu yang signifikan bagi sebuah perubahan,” lanjut Afnan.

Mahasiswa: Agen Perubahan?

“Kelompok elit mahasiswa adalah prophetic minority,” kata Jack Newfield seperti yang dikutip dari Fachri Hamzah, UI dari aktivis mahasiswa (Republika,1996), yaitu kelompok minoritas dalam masyarakat bangsa yang muda, tetapi mereka berperan sebagai pembawa profetik.

“Mereka adalah nabi secara kolektif, yang mencela kebobrokan dan membawa kebenaran,” lanjut Dawam Raharjo (1995).

Namun, dalam keadaaan rakyat serba takut dan patuh, setelah bertahun-tahun di bawah kekejaman kolonialisme, yang mampu menyuarakan aspirasi mereka adalah orang-orang muda terdidik dan terpelajar.

“Mahasiswa adalah kelompok elitis yang memiliki kesadaran politik lebih tinggi dari pada masyarakat umumnya,” kata Hariman, tokoh Malari.

Sedangkan menurut Bonar Tigor Naipospos, Gema adalah sebuah dialektika dinamis antara kesadaran subjektif dengan realitas objektif dalam bentuk dinamika struktur ekonomi politik dan negara. Berbeda dengan kelompok lainnya, kesadaran sosial mahasiswa ditentukan oleh gagasannya. Bukan karena keberadaannya (Prisma. 7 Juli 1996).

Lebih lanjut dijelaskan oleh anggota Yayasan Pijar ini, bahwa retorika populisme dan sikap kritisnya muncul dikarenakan bukan benturan dengan persoalan sehari-hari kehidupan.

“Tapi, mereka lebih dipengaruhi oleh pemikiran politik dan teori perkembangan pembangunan yang menjadi wacana tandingan dari kebijakan pembangunan selama itu,” lanjut mantan tahanan politik ini.

Hal senada juga diungkapkan Hariman Siregar, bahwa mahasiswa menjadi kekuatan yang mampu mendorong dan membawa elemen-elemen lain dalam sistem politik Indonesia.

Dalam realitas sejarah, mahasiswa berperan penting dalam proses revolusi Tahun 1945, ketika mahasiswa memelopori proklamasi kemerdekaan atas kolonialisme. Bahkan pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1966.

Terlebih, seperti yang dikatakan oleh Ali Imron A.M dalam artikelnya, “Mahasiswa dan Peran Politiknya” mengatakan, potensi mahasiswa, baik dinamika, penguasaan teknologi, maupun watak, lebih terbuka akan perubahan. Mengapa perubahan? Karena pada hakekatnya, pembangunan termasuk pembangunan politik adalah perubahan.

“Tentu ke arah yang lebih baik,” tulis pengamat Gema yang juga seorang dosen UMS Solo ini.

Sampai pada titik ini, “Mahasiswa sebagai sosok agen perubahan masih tetap relevan,” ungkap Hariman mencoba menyimpulkan.

Dan tatkala peran ini tak dapat diwarisi, dianggap menjadi sebuah beban moral bagi perjalanan gerakan mahasiswa.

“Celakanya, di Indonesia Gema acapkali dikaitkan dengan perubahan kekuasaan,” Ungkap Hariman Siregar melanjutkan.

Sehingga Gema begitu menakutkan terutama bagi pemegang kekuasaan karena peran tersebut, dalam konteks Indonesia, “Nyaris melegenda,” kata Ali Imron melengkapi.

Sehingga dalam perkembangan berikutnya, Gema menjadi sebuah fenomena yang menakutkan. Lantas, perubahan seperti apakah yang sebenarnya harus dirintis oleh kalangan Gema?

Makna Sebuah Perubahan

Berbicara tentang perubahan, Hariman mengakui bahwa selalu saja terjadi kerancuan di kalangan aktivis Gema. Menurut Hariman, ada dua hal yang harus dibedakan. Pertama, ide atau gagasan. Kedua, situasi perubahan itu sendiri. Dilihat dari kualifikasi ini, yang umum dipahami kini adalah situasi perubahan itu.

“Memang, pada situasi perubahan mahasiswa tidak dapat berdiri sendiri,” kara Hariman. Dikatakannya pula, merupakan kesalahan besar jika menganggap perubahan selalu identik dengan pergantian kekuasaan. Bila melirik sejarah, kalaupun angkatan 66 berhasil merobohkan rezim Orde Lama, tidak lain karena kekuatan elit politik baik dari kalangan pemerintahan maupun militer berkoalisi.

Tanpa itu, peluang timbulnya perubahan melalui people power (kekuatan atau gerakan rakyat), seperti yang coba dibangun oleh aktivis PRD maupun beberapa kelompok pro-demokrasi lainnya hanya menjadi isu belaka.

“Jadi selama militer, dalam hal ini ABRI, masih loyal terhadap puncak kekuasaan (presiden), jangan mimpi adanya people power. Hal ini sudah terbukti di mana-mana,” tambah Hariman.

Lebih esensial lagi, diungkap oleh Denny JA, mantan aktivis Kelompok Diskusi, mengutip majalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Gerakan mahasiswa harus berkoalisi dengan mereka yang punya komitmen terhadap demokrasi. Bisa dari kalangan sipil atau bisa dari kalangan militer.”

Namun, Nirwan Ahmad Arsuka, mantan aktivis tahun 80-an beranggapan lain. Menurutnya, koalisi sejati Gema bukanlah pada kelompok atau elit politik tertentu. “Tapi, koalisinya adalah pada nilai,” tandas Nirwan alumnus Fakultas Teknik Nuklir UGM ini.

Dalam konteks ini, kudatuli tidak menampakan adanya kekuatan koalisi yang jelas. Militer dan sipil masih begitu setia kepada presiden sehingga dapat dikatakan bahwa untuk perubahan struktur politik adalah masalah yang tidak gampang dan rumit. Memang rupanya, 1996 bukanlah 1966.

Menurut Hariman, lebih bijak kalau kita menempatkan Gema pada peran ide dan gagasan. Mahasiswa bisa saja bergerak membawa ide-ide perubahan, meskipun akhirnya kalah di tengah jalan. Namun, mahasiswa sebagai pelopor gerakan perubahan tak bisa dibantah.

Ciri yang menonjol dari sebuah Gema adalah spontanitas para pelakunya. Ada perasaan dan pikiran terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Persamaan perasaan dan pikiran terhadap nilai-nilai ini sangat kuat di kalangan kaum muda dan mahasiswa.

“Inilah yang mendorong mereka untuk bertindak yang sama,” ungkap alumnus Fakultas Kedokteran UI ini.

Keberhasilan menghapuskan SDSB pada tahun 1993 silam bisa menjadi contoh. Dengan muatan nilai seperti ini pula, tak ada alasan bagi kekuasaan untuk menganggap Gema menjadi suatu hal yang perlu ditakutkan.

Dari sini bisa diamati, ketika PRD berdemonstrasi, langsung saja dinilai macam-macam karena agenda perubahan yang diusung dianggap berorientasi perubahan politik kekuasaan. Akibatnya, beberapa kekerasan selalu dianggap terjadi dalam perjuangan mereka.

“Kami ingin revolusi,” kata Dita Sari, tokoh salah satu organisasi underbouw PRD.

Seolah mengesankan radikalisasi gerakannya. Menjadi kenyataan sejarah bahwa revolusi menjadi salah satu jalan yang efektif untuk perubahan. Pernyataan ini diperkuat oleh YB Wijaya Mangun pada sebuah kesempatan Forum Dialog Wacana Muda setahun silam.

“Tapi, revolusi tanpa kekerasan, revolusi yang berarti mutasi alami sebagai bagian integral dari sebuah evolusi,” kata Romo Mangun, panggilannya.

Sebab, revolusi berdarah hanya akan meminta korban jiwa yang amat banyak pada rakyat kecil. Padahal mereka tak bersalah, sedangkan kelanjutannya hanya varian saja dari generasi lama.

“Generasi yang percaya pada jalan kekerasan dari zaman kolonialisme dahulu,” ungkap Romo yang terlibat advokasi kasus Waduk Kedung Ombo ini mengingatkan.

Adakah revolusi yang tidak berdarah itu? “Ada dan banyak, namun untuk itu diperlukan sebuah proses pendidikan,” baca Romo dengan nada kalem.

Hal ini didukung oleh Toni, salah seorang aktivis Rode. “Kasus kudatuli seolah memberi bukti bahwa pendidikan untuk sebuah kesadaran bagi generasi muda, untuk membentuk sebuah militansi, belum tuntas!” ungkap mahasiswa berambut gondrong ini.

Soal pendidikan ini, dengan penuh kearifan Romo Mangun berkata, “Demokrasi, rasa kemanusian, keadilan bagi seluruh rakyat masih akan memerlukan proses yang panjang dan lama karena dirasakan sebagai proses internalisasi mendalam lewat sebuah pendidikan.”

Lanjutnya, dengan kata lain hanya mungkin dengan tumbuhnya generasi muda termasuk suatu mahasiswa yang baru dan bersikap “alternatif” terhadap generasi lama. Pada kenyataannya, menurut Ali Imron, banyak dan seringkali anjuran “mewariskan nilai-nilai” atau “menjaga kelestarian budaya” dari para penguasa sering menjebak pemahaman kaum muda. Hal ini disebabkan oleh cara menjelaskannya.

“Tidak jelas nilai-nilai apa yang mesti diwarisi,” ungkap Ali Imron kritis.

Di sisi lain, masih menurut Ali Imron, memang disadari adanya bayang-bayang kebesaran peran generasi terdahulu itu menjadi sebuah obsesi generasi muda masa kini.

“Mereka kemudian terbebani oleh sebuah peran heroik yang pernah dimiliki oleh generasi pendahulunya,” ungkap dosen pada FKIP UMS Solo ini.

Sementara itu, ada desakan dalam diri kaum muda sendiri untuk mengaktualisasikan misi dan peran atas harapan dan tuntutan masyarakatnya. Di sisi lain, atas harapan dan tuntutan masyarakat, sulit untuk mengatakan tidak.

Mengapa ini terjadi? Memang diakui ada yang “salah” dan terdapat perbedaan antara anak muda dan “orang tua” dalam memahami sistem pendidikan yang seharusnya diciptakan. Ditambahkannya pula, pendidikan sebagai upaya membangun sebuah kecerdasan menjadi urgen untuk diagendakan.

Lalu bagaimana proses pendidikan ini berlangsung? Dengan melihat kondisi sekarang, maka politik peran mahasiswa nampaknya akan kembali bergelut mencari alternatif yang terbaik, baik dalam kelompok-kelompok studi maupun melalui berbagai forum ilmiah, seperti dikatakan Safar Nasir dalam tulisannya yang berjudul “Apa tentang intelektual muda”.

Menurutnya, lebih tepat jika Gema lebih berorientasi pada upaya untuk menyingkap dan mensosialisasikan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka tahu dan mau terlibat untuk mengupayakan solusinya, dengan atau tanpa kooperatif.

Di sini, secara implisit dapat ditangkap bahwa Gema itu frontal dengan tidak selalu identik (unjuk rasa). “Kecuali, jika memang efektif atau memaksa,” kata Safar menambahkan.

Salah seorang aktivis Bandung pernah diajak diskusi oleh HIMMAH yang menilai bahwa Gema tidak berarti terhenti. “Karena, pada batas- batas tertentu mereka telah berhasil untuk merebut momen untuk tercatat dalam sejarah,” kata mahasiswa ITB ini.

“Yang penting, mereka telah memulai”, kata salah seorang aktivis Rode kepada HIMMAH.

Penulis: HIMMAH/M. Ramadhani

Pengalih Media: HIMMAH/Farah Azizah dan Jihan Nabilah