Mimin sampai di desa itu menjelang sore. Matahari hanya menyisakan sisa-sisa sinarnya yang berwarna kuning kunyit. Di desa yang jauh dari hiruk pikuk dan suasana kebencian kota, pepohonan masih menjadi penghias senja—selain tugas pokoknya sebagai penyeimbang alam. Dengan gawainya, dia mencoba menghubungi Ponaryo, Kepala Desa Angkringan. Sial, tidak ada sinyal sama sekali.

“Mas Mimin? Saya Ponaryo,” ucap bapak berusia 40-an sembari menepuk pundak Mimin.

Mereka memasuki desa dari gerbang tempat Mimin tiba. Di sepanjang jalan berderet banyak gerobak angkringan. Hampir setiap angkringan berisi para pengunjung. Beberapa di antaranya menaikkan satu kakinya di kursi panjang. Nangkring. Bisa jadi itu asal-usul nama angkringan.

“Desa ini angkringan banget, mas. Asal mas tahu saja, walaupun suatu keluarga punya angkringan di depan rumahnya, waktu makan siang, mereka pergi ke angkringan tetangganya. Suasananya beda kata mereka kalau makan di angkringan tetangga,” jelas Ponaryo.

“Sampai segitunya pak?” Tanya Mimin sembari menggaruk keningnya.

“Iya mas, itu suatu bentuk komunikasi antar tetangga. Sekaligus saling membantu ekonomi tetangga.”

“Agak aneh ya pak desa ini.”

Hari sudah gelap saat Mimin dan Ponaryo sampai di sebuah gedung. Bentuknya seperti sebuah balai desa. Warna cat cokelat masih terlihat mulus. Jendela yang berjumlah lima buah dan berbentuk bulatan itu menyembulkan asap.

“Sebelum masuk saya akan terangkan filosofi gedung ini dulu mas Mimin,” kembali Ponaryo membuka pembicaraan. “Warna cat cokelat melambangkan warna gerobak angkringan. Jendela lima buah melambangkan jumlah bulatan daging dalam satu satai bakso beserta bentuknya,” terangnya dengan raut wajah bangga.

“Tapi di angkringan depan kampus saya, jumlah buletan daging satai bakso ada enam pak.”

“Mmmmmh mari mas masuk, kita lihat-lihat tempat mas bakal sekolah di sini,” kata Ponaryo sembari memasuki gedung tanpa menanggapi pernyataan Mimin. Dia berkata dalam hati, ‘Daripada ngikutin jumlah apalagi bentuk satai usus kan susah buatnya.’

Ponaryo membuka pintu gedung. Menyembulah asap yang lebih tebal. Mimin masuk sembari terbatuk. Tangannya mencoba mengusir asap yang menggerayanginya. Setelah asap perlahan menyingkir, suasana dalam gedung mulai tampak jelas. Ada sekitar 22 gerobak angkringan berjajar rapi. Di salah satu gerobak angkringan terlihat penjual angkringan berbincang dengan konsumen. Di sampingnya, ada salah satu petugas dengan baju bertulis “pelatih” mengawasi. Sesekali mencatat. Di gerobak lain sedang berlangsung praktek membakar gorengan dan satai.

“Selamat datang di Sekolah Menengah Angkringan (SMA),” kata Ponaryo disertai ajakan dengan tangan agar Mimin mengikutinya berkeliling. “Di sinilah kamu akan belajar, beberapa seniormu dulu juga belajar di sini. Itu sedang belajar menghitung jumlah harga yang dikonsumsi pelanggan.”

“Kamu! Sini!” Ponaryo menunjuk salah satu murid SMA yang sedang duduk sembari merokok.

“Saya pak Ponaryo? Ada apa pak?” jawab murid bertubuh kurus dengan raut muka kebingungan.

“Nasi lima, gorengan tujuh, satai usus dua, minumnya susu jahe pakai kunyit. Berapa totalnya?” Wajah Ponaryo tiba-tiba berubah garang.

“Mmmmm… dua, lima, dua puluh, 22.500 pak,” jawab si murid dengan waspada.

“Benar.”

“Syukurlah,” si murid menghela napas.

“Sayangnya kamu terlambat dua detik dalam standar kecepatan menghitung. Push-up 22 kali, sekarang!!!”

“Ta.. tapi pak—”

“44 kali.”

“Saya merasa—”

“44 kali push-up dengan makan satai usus. Cepat!”

“Ba…baik pak,” si murid melakukan perintah Ponaryo tanpa membantah lagi.

Mimin hanya tertegun melihat kejadian itu. Dia merasa aneh, hukuman macam apa push-up sembari makan satai usus?

“Mas Mimin mau satai usus?” Kata-kata Ponaryo membuyarkan lamunan Mimin.

“Enggak pak, makasih banyak.”

“Begitulah mas, di sini harus disiplin dan total. Mari berkeliling lagi!”

***

Rumah itu sebagian besar terbuat dari kayu. Di depan rumah, terdapat teras dengan dipan panggung terbuat dari bambu. Luasnya cukup untuk tidur dua gajah dewasa. Tidak ada pagar apalagi tembok pembatas antar rumah. Hanya bunga-bunga yang berajar rapi membentuk garis segi empat. Setelah berkeliling, Ponaryo mempersilahkan Mimin untuk mandi dan ganti baju.

Setelah mandi dan berganti baju, Mimin menuju dipan bambu untuk makan malam bersama Ponaryo. Hanya mereka berdua. Istri dan anak Ponaryo sedang membantu menyiapkan hajatan di rumah tetangga. Menu malam itu seperti yang sudah diduga Mimin. Nasi kucing, gorengan, satai usus, satai bakso dan tentu saja susu jahe. Namanya juga desa angkringan.

“Sudah kenyang mas Mimin? Siap untuk masuk pelajaran pertama?”

“Pelajaran pertama? Apa itu pak?”

“Ini sebenarnya pelajaran terpenting dari seni angkringan, yaitu pemasaran.”

“Pemasaran?” Wajah Mimin bingung.

“Yups, coba mas Mimin ingat-ingat saat makan di angkringan manapun. Sudah ingat?” Ponaryo bangkit dan berjalan bersandar di tiang kayu depan pintu, menyalakan rokok.

“Sudah mas, saya belum bayar gorengan di mas Tri, angkringan depan kampus saya.”

“Bukan itu maksud saya, siapa tadi? Mas Tri ya? Apa yang dia lakukan atau katakan saat jualan.”

“Mmmmmh..”

“Atau begini saja. Pernah enggak saat kamu baru sampai angkringan mas Tri, terus dia bilang ‘bakar apa?’ atau bilang ‘bakar satai atau tempe’?”

“Iya, pernah. Sering malah.”

“Nah itu namanya teknik Double Binding Teknik ini mengasumsikan bahwa si pelanggan pasti akan membeli dagangan kita. Mari kita analisis. Saat mas Tri bilang ‘bakar apa?’ maka asumsi yang kita pikirkan adalah kita ke situ memang mau bakar sesuatu untuk di makan, artinya kita mau beli. Padahal belum tentu kita ke situ mau beli, siapa tau hanya ingin menyapa mas Tri saja,” Ponaryo mengambil napas sebelum melanjutkan penjelasannya.

“Nah kalau itu gagal, pakai yang ke dua, pakai ucapan ‘mau bakar satai atau tempe?’ Ini malah lebih spesifik lagi. Dengan perkataan itu, alam bawah sadar pelanggan digiring untuk memilih salah satu untuk dibeli. Padahal bisa jadi awalnya dia tidak berniat untuk membeli. Tapi dengan perkataan itu, pelanggan jadi beli produk kita.”

“Iya juga sih pak, tapi kadang aneh juga pak.”

“Aneh bagaimana?”

“Saat dia bilang ‘bakar apa?’ kan maksudnya dia bakar salah satu produk dagangannya misal gorengan atau satai, biar hangat dan enak dimakan. Padahal saya ingin pesan es teh. Masa iya tetap dibakar?”

“Masuk pelajaran ke dua,” Ponaryo menghela napas. “Apabila teknik Double Binding gagal atau lupa diterapkan, bisa menggunakan teknik Yes Set. Coba mas Mimin ingat-ingat pernah mengalami percapakan ini enggak dari mas Tri. Saat sudah duduk terus kan ngobrol, pernah dia basa-basi dengan ucapan ‘hari ini panas ya mas?’ kemudian ‘apalagi kalau motoran di jalanan, macet pula’ ditambah lagi dengan ‘Jogja nih semakin ke sini semakin semrawut dan panas. Gimana mau minum es teh?’, pernah gitu enggak?”

“Iya pak, pernah juga bilang kayak gitu, kok Bapak bisa tahu?”

“Itu termasuk teknik. Sadar enggak saat mas Tri bilang kaya gitu, dan kebetulan sama dengan yang mas Mimin alami. Saya rasa mas Tri tahu keseharian mas Mimin. Sebagai mahasiswa pasti sering pakai motor dan wara-wiri di jalanan Jogja tempat mas kuliah. Teknik ini adalah kita memberi argumen yang pasti disetujui atau di ’iyakan’ oleh pelanggan. Mari kita analisis,” Ponaryo mematikan rokok yang sudah pendek dan menggantinya dengan yang baru.

“Saat mas Tri bilang ‘hari ini panas ya mas?’ dia pasti sadar betul kalau hari itu memang panas. Enggak mungkin lagi hujan dia bilang seperti itu. Maka otak mas pasti membenarkan itu karena juga merasa panas. Itu ‘yes’ pertama. Kemudian di ucapan ‘apalagi kalau motoran di jalanan, macet pula’ dia tahu kalau mas Mimin abis motoran dan dia juga tahu kalau Jogja sekarang sering macet kan? Maka otak mas Mimin membenarkan lagi ucapan itu. Itu ‘yes’ yang kedua. Ucapan ‘Jogja nih semakin ke sini semakin semrawut dan panas’ itu juga sebenarnya keluhan banyak orang yang berkegiatan di Jogja, dan lagi-lagi mas Mimin membenarkan. Itu masuk ‘yes’ ketiga. Saat pelanggan sudah meng-iya-kan tiga ucapan kita di awal, biasanya dia akan membenarkan juga ucapan kita selanjutnya, maka masuklah ke penawaran, ‘Gimana mau minum es teh?’ maka jawaban mas Mimin dalam keadaan seperti itu apa?”

“Iya, saya pesan es teh,” jawab Mimin sembari mengangguk-angguk.

“Itu dulu untuk pelajaran awal. Secara praktik besok kamu lakukan di gedung Angkringan Raya yang kemarin kita kunjungi. Sekarang kamu istirahat dulu saja,” Ponaryo menyalakan rokok ketiganya malam itu.

“Terima kasih pak Ponaryo. Pelajaran awal tadi membuka cakrawala pengetahuan saya tentang angkringan. Saya tidak akan terjebak lagi oleh perangkap mas Tri,” kata Mimin sembari tertawa kecil, disusul tawa kecil Ponaryo. “Oh iya pak, ada salam dari Soe Tar Man, kemarin saya bertemu dia di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.”

Ponaryo seketika kehilangan tawanya. Dia tersenyum tipis seperti mengenang sesuatu indah di masa lalu. “Apa kabar si Soe Tar Man?”

“Baik pak, dia sangat berterima kasih dengan apa yang bapak ajarkan di desa angkringan ini.”

“Salam balik ya untuk Soe Tar Man. Bilang sama dia kalau ada waktu main-main ke Sekolah Menegah Angkringan. Bagi cerita dengan adik-adik angkatannya, agar termotivasi.” Wajah Ponaryo lesu dan sedih.

“Baik pak,” Mimin tidak berani menanyakan perihal apa yang membuat Ponaryo sedih. Dia berharap Ponaryo dengan sendirinya bercerita.

“Soe Tar Man itu anak baik. Niat awal dia belajar di sini untuk bisa berbaur bersama masyarakat dengan cara menjadi penjual angkringan. Seperti yang saya dan teman-teman cita-citakan di awal, sekolah angkringan ini sebagai tempat menempa diri agar semakin dekat dengan masyarakat, tahu permasalahan masyarakat akar rumput, merasakan permasalahan mereka bahkan kalau perlu tahu bau keringat korban penindasan struktur pemerintah ataupun kapitalis bejat. Angkringan adalah tempat makan dan berkumpul bagi mereka yang tersingkir oleh ego kota yang semakin menggila.” Ponaryo menyalakan rokok keempatnya.

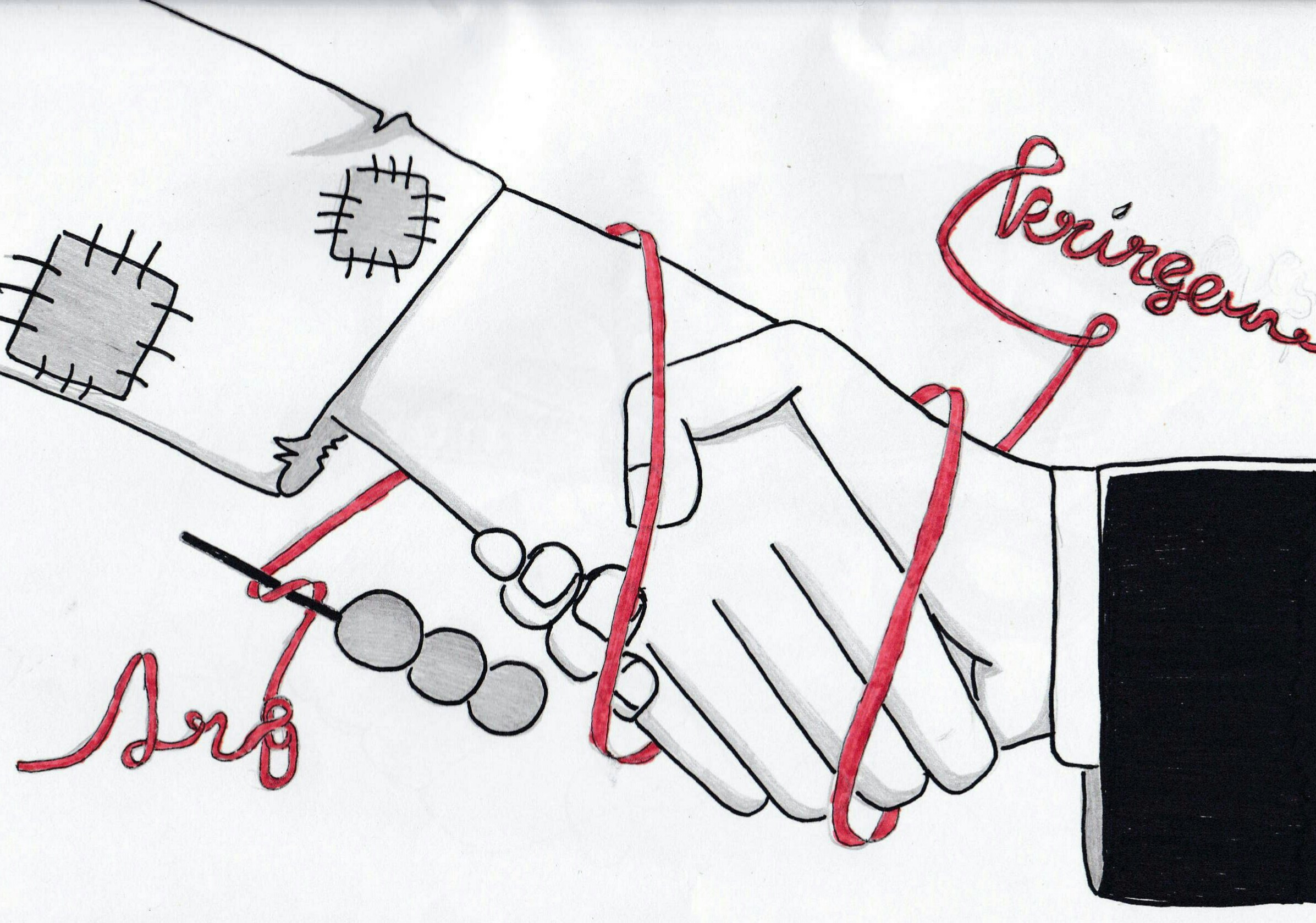

“Berarti benar ya pak cerita kalau Sekolah Menengah Angkringan ini sebagai bentuk upgrading dari mahasiswa organisasi pergerakan, yang nantinya dipersiapkan berjuang untuk masyarakat baik di DPR, pemerintahan ataupun oposisi?”

“Iya, itu benar. Jadi kalau kamu melihat ada penjual angkringan yang muda, itu adalah murid sekolah ini yang sedang dalam masa tugas akhir. Tugas akhir dalam bentuk membaur itu bisa antara enam bulan sampai satu tahun,” Ponaryo masih terlihat lesu dan sedih.

“Kenapa pak Ponaryo sedih? Bukannya ini salah satu bentuk pengabdian dan juga keberhasilan bapak? Seperti Soe Tar Man, dia berhasil jadi anggota DPR yang vokal dan membela kepentingan wong cilik,” Mimin tidak bisa menahan lagi untuk tidak bertanya kenapa Ponaryo sedih.

“Belakangan ini, mahasiswa yang upgrading di sini niat awalnya sudah keliru. Mereka ingin mempelajari seni angkringan bukan untuk menyatu dengan masyarakat akar rumput.”

“Tapi?”

“Tapi hanya ingin bisa berbicara sok pandai, bisa mempengaruhi orang lain dengan teknik-teknik pemasaran, ingin terlihat merakyat, merasa paling intelek dan paling peduli dengan perbedaan kelas sosial kalau sudah berbicara terkait hal ‘kiri’, ingin punya jaringan dari alumni sekolah ini yang sudah besar.”

“Seperti Parmin anggota DPR yang dipenjara karena korupsi itu ya pak? Dia juga alumni sekolah ini ya?”

“Iya, seperti dia salah satunya. Dia pandai mempengaruhi orang sejak masih belajar di sini. Pernah dia jualan angkringan hanya beberapa jam sudah habis. Diborong bos besar dengan teknik pemasarannya. Jadi kamu benahi dulu niat awal kamu belajar di sekolah ini. Lebih awal lagi kamu benahi niat awal kamu masuk organisasi mahasiswa yang katanya memperjuangkan masyarakat itu. Lebih awal lagi kamu benahi dulu alasan kenapa kamu hidup dan untuk apa.”

Mimin terdiam. Dia tidak tega melihat Ponaryo yang semakin sedih, dan berpikir topik apa yang bisa mengeluarkan dia dari obrolan tentang alumni Sekolah Menengah Angkringan.

“Berarti bisa jadi yang jualan angkringan itu mahasiswa yang sedang upgrading ya pak?”

“Iya, tapi enggak semua. Ada yang memang jualan angkringan buat pekerjaan mereka.”

“Oh, saya kira semuanya pak.”

“Memang kenapa?”

“Iya enggak kebayang saja pak, misal yang jualan semua mahasiswa yang upgrading yang mana lamanya bermacam-macam, ada yang enam bulan atau satu tahun, mas Tri yang udah sekitar 45 tahun itu sekarang sudah semester berapa ya? Terlalu sering upgrading sampai lupa tujuan awalnya,” kata Mimin sambil tertawa terbahak-bahak.

Mimin menghentikan tawanya saat sadar kalau Ponaryo tidak menggerakkan mulutnya sama sekali. Dia sadar leluconnya gagal. “Mari pak tidur, sudah larut malam. Tidak baik untuk kesehatan.”

“Mas Mimin, yang tidak baik untuk kesehatan itu bukan tidur larut malam.”

“Tapi apa pak?”

“Leluconmu.”