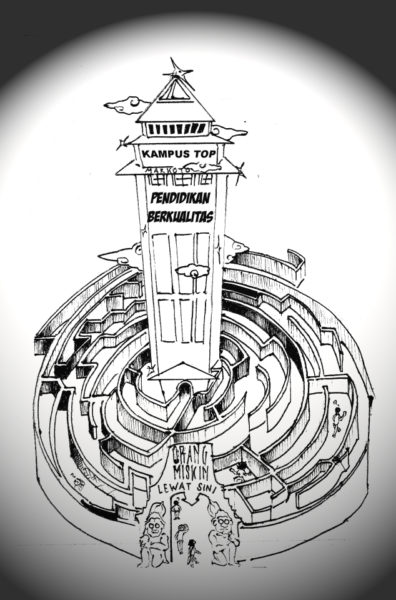

Jauh panggang dari api, begitu pendidikan kita sekarang, khususnya perguruan tinggi. Pendidikan di perguruan tinggi kini mengeksklusifkan dirinya dari akses keterjangkauan masyarakat. Eksklusifitas perguruan tinggi makin kentara dengan terus meningkatnya biaya kuliah yang semakin tidak terjangkau untuk kelas menengah ke bawah. Seharusnya, sebagaimana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, pendidikan merupakan salah satu jasa publik yang mana harus dipenuhi oleh negara. Konstitusipun menjaminnya di dalam pasal 31 UUD 1945 tentang hak mendapat pendidikan bagi setiap warga negara.

Permasalahan di atas terjadi karena pengelolaan perguruan tinggi yang memakai logika korporasi, dimana menempatkan pendidikan sebagai komoditas dan mahasiswanya sebagai konsumen. Perguruan tinggi berlomba-lomba untuk mengakumulasi keuntungan hasil dari biaya kuliah yang membumbung tinggi.

Selain itu, perguruan tinggi pun terkesan lebih mengedepankan pembangunan fisik untuk mengejar target-target yang jauh dari tujuan pendidikan sepantasnya. Akibatnya, nilai-nilai pendidikan bukan lagi menjadi fokus utama. Ini bertolak belakang dengan apa yang ada pada Undang-undang. Apalagi kalau kita melihat nilai-nilai pendidikan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, visi pendidikan yang humanis dan bukan utilitarian. Pendidikan kini hanya ajang mencari prestise. Begitupun dengan keluarannya yang dihasilkan, jadinya mahasiswa hanya berpikiran bahwa kuliah hanya proses mengejar ijazah dan berharap mendapat hasil lebih secara materiil dari biaya yang telah digelontorkan.

Mungkin kita masih ingat, ketika Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir mengungkapkan bahwa ada 12 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di berbagai daerah di tanah air yang tidak memiliki izin operasional dan juga terbukti membuat ijazah palsu. PTS yang dianggap ilegal tersebut kemudian dibekukan karena dianggap merugikan masyarakat. Namun, kita harus paham juga, dari mana lagi rakyat bisa menikmati dunia pendidikan tinggi, karena akses perguruan tinggi kini kian sulit terjangkau. Patut dimaklumi, apabila untuk mendapatkan prestise lewat akses yang lebih gampang dan murah, kecenderungan masyarakat bakal lebih memilih jalan seperti kasus tersebut.

Logika korporasi yang dipakai perguruan tinggi salah satunya diakibatkan oleh arus kapitalisme global. Indonesia pada tahun 1995 telah meratifikasi General Agreement on Trade in Services (GATS) yang ditawarkan World Trade Organization (WTO). Salah satu kesepakatan dalam GATS adalah memasukan pendidikan beserta 12 sektor jasa lainnya untuk diliberalisasi. Itu berarti, pendidikan seperti perguruan tinggi dianggap sebagai entitas komersil yang daya saingnya harus dikelola secara maksimal dan profesional berdasarkan dorongan pasar. Dari sana dapat dilihat bahwa pendidikan mengalami disorientasi dari visi humanistik ke visi yang utilitarian dan dari pelayanan publik ke pengelolaan pasar. Pendidikan pun hanya dijadikan komoditas dari perguruan tinggi, yang keluarannya pun diciptakan untuk memenuhi kebutuhan korporasi.

Pemerintah seolah tak acuh memandang keeksklusifan perguruan tinggi yang berakibat demikian. Padahal lewat kebijakannya, pemerintah seharusnya bisa mempermudah akses rakyat untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, dengan memberi dorongan agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mengubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), dan dikelola secara otonom. Apalagi kalau melihat pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dibawahi oleh yayasan, di mana pengelolaannya lebih leluasa lagi, dan tidak terkontrol oleh pemerintah. Otonomi pendidikan pada perguruan tinggi memang menjadikan perguruan tinggi bisa leluasa menentukan kebijakan terkait pengelolaan kampus. Terlebih lagi cara perguruan tinggi dalam mengatasi masalah keuangannya yang ditanggapi malah dengan kebijakan menaikan biaya kuliah tanpa kontrol, yang mana secara tidak langsung menjauhkannya dari keterjangkauan kelas menengah ke bawah.

Dampak lainnya adalah, relasi pedagodi antara subjek pendidikan, dosen, mahasiswa, petinggi kampus bukan membentuk suatu komunitas akademik, tapi didekatkan pada relasi antara konsumen, pekerja, CEO, pemilik saham dan relasi korporasi lainnya. Jika demikian terjadi, maka pendidikan pada perguruan tinggi bukan lagi menjadi layanan yang nonrivalry dan nonexcludability sebagaimana layanan publik, tapi menjadi layanan yang bersaing dan eksklusif, yang mana hanya dinikmati golongan tertentu.

Lulusan perguruan tinggi akan membentuk suatu masyarakat yang eksklusif dan sulit membaur dengan masyarakat tempat dulu mereka berasal. Terjadi kecenderungan menguatnya individualisme dan apatisme atas persoalan-persoalan masyarakat (Agus Suwignyo, 2008).

Komersialisasi pendidikan dan eksklusifitas perguruan tinggi membuat lingkungan akademis di perguruan tinggi jauh dari apa yang diharapkan, utamanya dalam meyelesaikan masalah rakyat. Masalah rakyat yang begitu pelik, seperti meningkatnya kesenjangan antara si miskin dan si kaya ataupun maraknya pembangunan yang memarjinalkan rakyat, membuat rakyat agaknya susah berharap lagi pada perguruan tinggi. Padahal, jika kita pahami tridharma perguruan tinggi yang menjadi visi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, maka kita akan tahu bahwa perguruan tinggi bukan hanya proses transaksi jasa pendidikan saja, ada peran pengabdian masyarakat di sana. Harusnya, perguruan tinggi melalui tridharmanya memberi solusi atas persoalan rakyat, bukan malah menjauhkannya dari persoalan rakyat.

Tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kini dirasa sangat jauh implementasinya. Buah dari pendidikan pada perguruan tinggi hanya menghasilkan produk pendidikan seperti apa yang disebut Julian Benda dalam bukunya la trahsian des clercs (Pengkhianatan Kaum Intelektual) sebagai masyarakat yang terikat pada fungsi mengejar materi dan duniawi.

Perlu kiranya perguruan tinggi memikirkan kembali arah tujuan pendidikannya, jangan sampai terjebak pada target-target materi atau segmentasi pasar semata. Aksi berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat harus benar-benar kembali ke masyarakat, terutama dalam menyelesaikan masalah rakyat. Pemerintah pun harus bersikap solutif dalam memecahkan masalah akses pendidikan di perguruan tinggi bagi masyarakat. Jangan sampai kebijakan otonomi perguruan tinggi malah membuat perguruan tinggi semakin mengeksklusifkan diri baik dari segi biaya serta lingkungan masyarakat tempat kembalinya para mahasiswa. (Fahmi Ahmad Burhan – Mahasiswa Ilmu Ekonomi 2013)

**Ilustrasi: bumirakyat