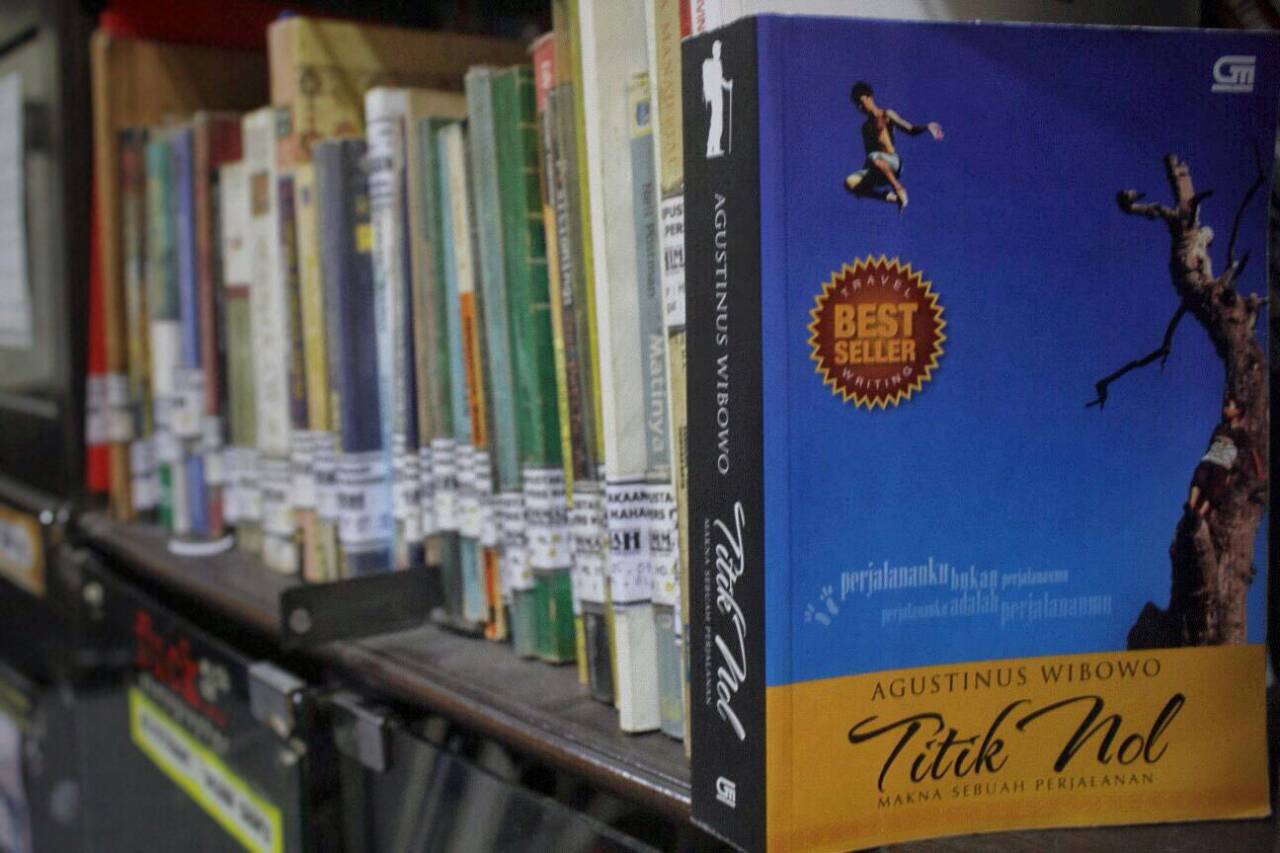

Judul : Titik Nol: Makna Sebuah Perjalanan

Penulis : Agustinus Wibowo

Jumlah halaman : 552 halaman

Tahun terbit : 2013

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama

Buku ini merupakan buku perjalanan seorang asli Indonesia yang mendapat gelar sarjana di Universitas Tsinghua, Cina. Namanya Agustinus Wibowo. Menurut beberapa orang, perjalanan diperuntukkan bagi para pemberani. Namun menurut Wibowo, perjalanan bukan melulu soal keberanian. Di dalamnya juga terdapat pembuktian kesabaran. Selain itu, hal yang tidak terpisahkan dari perjalanan ialah proses mencari arti hidup, mengenal diri sendiri, dan memahami perjalanan itu sendiri.

Perjalanan ini dimulai usai Wibowo lulus kuliah di negeri leluhurnya, Cina. Kesempatan beasiswa master ke negeri Paman Sam yang selalu didambakan ayahnya ia tinggalkan. Tentu pilihan itu membuat kecewa keluarga Wibowo, terutama sang ayah. Anak yang sejak awal kuliah belum pernah kembali ke rumah, justru berniat melakukan perjalanan yang entah kapan berakhir. Tetapi, setelah diberikan pengertian hingga air mata berurai, restu dari kedua orang tua akhirnya didapatkan. Perjalanan pun dimulai.

Target perjalanan Wibowo adalah Afrika Selatan. Dia memilih menggunakan jalur darat dalam perjalanannya. Ternyata fantasi perjalanan yang seru dan penuh tantangan tidak selalu terbukti. Sering kali lebih banyak jam-jam yang ia habiskan dalam kendaraan hanya dengan duduk. Walau begitu, tetap saja banyak kesan dari segala kejadian yang menimpa, seperti keramahan masyarakat Islam minoritas di kereta menuju Tibet.

Banyak hal dan tempat yang telah dilewati lengkap dengan ceritanya masing-masing. Tibet dengan sengketa wilayahnya, Nepal yang menawarkan keindahan alam yang mulai ternodai, warga India yang unik cenderung menyebalkan dan Pakistan, sebuah negara yang ramah tamu. Jiwa relawan Wibowo tergugah saat mengetahui terjadi bencana longsor yang besar di Pakistan. Setelah sekitar sebulan menjadi relawan dan kondisi sudah kondusif, Wibowo pun pergi dari lokasi bencana. Daerah provinsi Punjab menjadi pilihan untuk bisa melanjutkan perjalanan.

Pakistan adalah negara republik Islam yang ketat. Wanita dilarang ke luar sendirian tanpa pendampingan muhrimnya. Seluruh bagian tubuh perempuan ditutupi kecuali mata. Semua urusan kenegaraan berlandaskan Islam. Bahkan saat penduduk Pakistan ditanya mengenai identitas kependudukannya, maka mereka menjawab Islam sebagai yang pertama, sementara Pakistan adalah identitas kedua. Sayangnya, bernegara dengan landasan Islam ternyata tak serta-merta membawa kedamaian. Prostitusi ada di mana-mana dan yang paling buruk adalah adanya saling bunuh, tidak hanya antar agama tapi juga sesama agama.

Konflik sesama agama ini sering terjadi akibat gesekan perbedaan. Salah satu contohnya adalah pembunuhan imam Syiah oleh kelompok Sunni yang disebabkan oleh perubahan kurikulum dan teks buku pelajaran agama Islam dari pemerintah untuk anak-anak. Tak semua aliran menyetujui perubahan itu. Hal tersebut memancing ketegangan kedua kubu yang sama-sama meneriakkan jihad, yang maknanya kini identik dengan pertumpahan darah. Puluhan orang tewas dalam tragedi “jihad” tersebut. Buruknya lagi, peristiwa itu terjadi saat bulan Ramadhan yang seharusnya diisi kedamaian lahir batin.

Agama memang penting, karena dengan agama perjalanan hidup menjadi terarah. Tapi jangan sampai agama malah membunuh kemanusiaan. Saat agama menjadi alasan orang untuk saling membunuh, menimbulkan kegelisahan dan konflik tanpa henti, apakah masih layak disebut agama? Tak ada agama yang menyuruh orang untuk saling membunuh, apalagi hanya karena perbedaan. Hanya karena penafsiran ayat secara dangkal dijadikan acuan.

Masih berhubungan dengan agama dan dinamikanya, beberapa waktu lalu telah terjadi kasus di Indonesia. Kamis, 14 Januari 2016, teroris yang di duga anggota The Islamic State Iraq and Suriah (ISIS) meneror jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Teroris meledakkan bom dan menembak secara brutal. Polisi dan warga sipil menjadi korban. Kali ini pun agama menjadi alat pembenaran aksi mereka. Apakah agama mengajarkan teror seperti itu?

Barangkali, salah satu rujukan orang berjihad adalah surat An-Nisa ayat 75 yang artinya “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: ‘Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami perlindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi-Mu”.

Menurut analisa dangkal saya, jihad adalah perang dalam menjadikan sesuatu menjadi lebih baik untuk kemanusiaan dan bagi mereka yang tertindas. Saat negara tidak lagi mampu memberi perlindungan bahkan cenderung menzalimi warganya maka jihad diperbolehkan, namun dengan cara-cara yang relevan dan sesuai zamannya. Perang dan pertumpahan darah diwajarkan pada masa itu—periode ayat tersebut diturunkan—karena bisa jadi perang adalah satu-satunya jalan, yang pasti semua ayat tentang jihad memiliki latar belakang kapan dan dalam situasi seperti apa ayat itu diturunkan. Jadi, seharusnya ayat-ayat dalam Alquran tidak secara mentah-mentah kita telan.

Saya sepakat bahwa Alquran berlaku sepanjang masa. Namun menurut pendapat dangkal saya (lagi), Alquran mampu beradaptasi dengan zaman, dengan esensi yang sama sehingga dalam penafsirannya tidak saklek. Kalau dahulu jihad adalah perang melawan musuh—bukan semata-mata beda keyakinan—untuk kehidupan kemanusiaan yang lebih baik, sekarang jihad adalah perang melawan kemiskinan, kebodohan dan tentunya hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu menindas orang lain, hawa nafsu mengambil hak orang lain, dan hawa nafsu berselisih karena perbedaan.

Tidak bisakah urusan dengan Tuhan kita lakukan secara personal? Tanpa penghakiman bahwa yang kita lakukan benar atau salah? Karena menurut penulis, apapun agamanya, hakikatnya pasti adalah untuk kemanusiaan yang lebih baik. Mau pelaku tragedi Thamrin, Paris maupun kudeta ISIS di Iraq dan Suriah, menurut saya mereka bukanlah Islam. Walaupun mereka berteriak dengan nama Allah dan serasa paling peduli pada Islam dan Tuhan. Bukankah Tuhan itu tak perlu dibela, seperti pendapat yang dikemukakan Gus Dur?

Masih banyak cerita-cerita menarik di buku perjalanan Titik Nol ini. Walaupun ada beberapa bagian dalam cerita yang datar. Namun penyajian cerita dari berbagai sudut pandang dalam melihat gejala sosial mengajak kita untuk terus peka dan tentunya, menghargai perbedaan.