Istana Presiden baru di Nusantara mengundang debat. Tak mengherankan, sebuah produk arsitektural secara semiotika adalah manifesto, sebuah teks terbuka dibaca publik, tak membedakan awam maupun cendekia. Pendapat perancang akan “bisu” setelah imaji karya tersebut tersebar atau bangunan terbangun. Pembacaan publik seakan selalu benar, karena itu hak subyektif publik. Kritik arsitektur lumrah, baik cacian atau pujian. Semua pihak perlu ikhlas, legowo, termasuk inisiator ataupun perancangnya.

Namun demikian, kritik arsitektur yang baik akan mendasari diri pada norma tertentu. Sebuah buku lama Architecture and Critical Imagination karya Wayne Attoe (1978) menunjukkan bahwa kritik arsitektur sebenarnya akan efektif untuk menghasilkan karya yang bagus apabila dilakukan pada tahap perancangan. Artinya, sebelum bangunan terbangun. Kritik menjadi media bagi banyak pihak untuk berbagi perspektif.

Kritik yang dilakukan setelah bangunan terbangun biasanya akan berupa interpretasi (interpretive criticism) yang dapat dilakukan individu atau kelompok. Akan ada pula “interpretasi resmi” yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas atau perancang.

Jelas pula, tidak semua kritik harus bersifat menghakimi. Untuk meluncurkan kritik yang menghakimi, kritikus harus melandasi diri dengan norma sebagai basis pandangannya (normative criticism). Kritik dapat pula sekadar memberi penjelasan apa adanya (descriptive criticism).

Untuk melakukan kritik arsitektur yang baik terhadap Istana Presiden di Nusantara tentu tidak cukup hanya dengan melihat foto atau video media sosial sekelebat. Pengamatan mendalam baik dokumen perancangan maupun pengalaman langsung akan sangat mendukung. Sayangnya, tulisan ini tidak dilandasi keduanya. Jadi, anggap saja ini sebagai tulisan yang tidak terlalu serius dan mungkin salah.

Melacak Sumber Bentuk

Domain kritik yang marak ada di ranah bentuk. Mengapa garuda? mengapa “begitu”? Mungkin kalau kita runut pakai teorinya Mark Gelernter berjudul Source of Western Architectural Forms (2005) bisa terpetakan lebih baik. Gelernter mengelaborasi bahwa bentuk dapat diproduksi berbasis lima alasan.

Pertama, bentuk arsitektural diproduksi berbasis fungsi laten. Berdasarkan teori ini dipercaya bahwa bentuk arsitektur yang bagus adalah yang berdasarkan fungsi-fungsi secara fisik, psikologis, serta simbolik.

Kedua, ia mengatakan bahwa rupa arsitektur dihasilkan dari suatu proses imajinasi kreatif. Artinya kemampuan perancanglah yang dominan memproduksi bentuk tersebut.

Ketiga, bentuk arsitektural dihasilkan oleh pengaruh semangat zaman (spirit of ages) yang saat itu berlaku.

Keempat, bentuk arsitektur ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi tertentu yang berlaku saat itu.

Dan kelima, bentuk arsitektural diturunkan dari prinsip-prinsip yang abadi atau kanonik yang dihasilkan oleh para perancang, budaya, maupun kondisi klimatik tertentu.

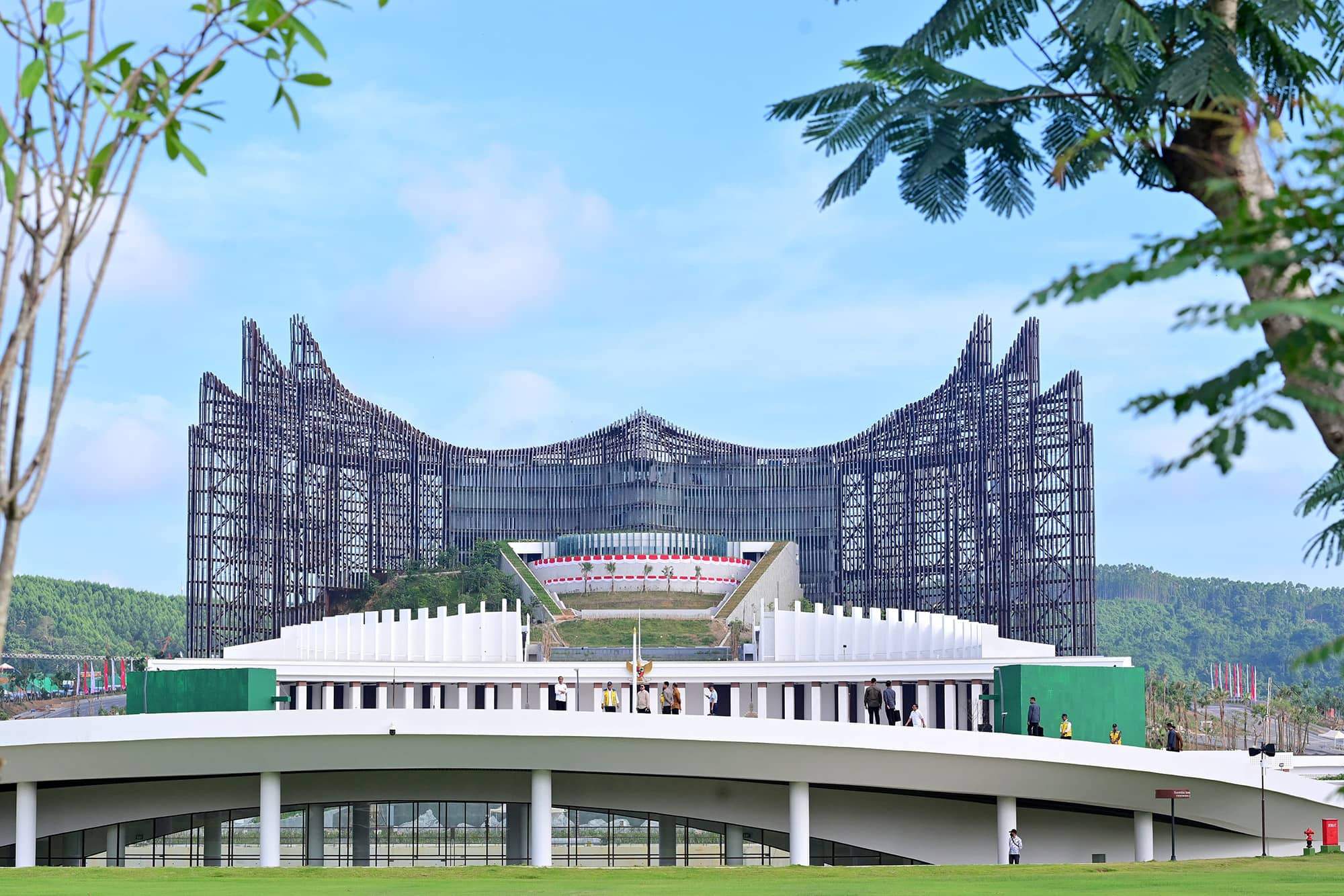

Walau teori ini dibangun dalam konteks peradaban barat, kita tetap dapat menyusun pemahaman untuk istana presiden. Nyoman Nuarta mengambil sumber inspirasi bentuk arsitektur ini dari burung mitologis garuda. Wujudnya muncul dari tradisi kanonik berbasis budaya.

Pilihan ini tidak salah karena rujukan ini telah disepakati sebagai lambang negara. Namun, beliau mentransformasi bentuk itu melalui teknologi. Sebagai seniman yang berasal dari Bali beliau tentu tidak asing dengan manifestasi garuda ini dalam tataran kekriyaan patung dan gambar (craftsmanship) sebagaimana para undagi menatah batu menjadi bentuk tertentu.

Ketika mengubah skala dari patung menjadi arsitektur, beliau menggunakan teknologi prafabrikasi. Alih-alih menatah, beliau meng-assembling banyak bagian, misalnya bentuk bilah ‘bulu garuda’ yang dirupa menjadi selubung bangunan.

Beliau memang maestro di bidang ini. Terbukti karya besarnya Garuda Wisnu Kencana dan Monumen Jalesveva Jayamahe. Tak ada yang salah di aspek ini. Bahkan, teknologi ini perlu dipelajari oleh para arsitek terutama dalam membesarkan skala (scale-up) bentuk-bentuk organik.

Sebagai sebuah pameran teknologi dan cara membangun, istana presiden adalah sebuah pencapaian yang luar biasa penting bagi arsitektur. Namun, bagaimana “patung besar” ini berkinerja sebagai bangunan atau karakter building performance ke depan, waktu yang akan menjawabnya.

Metafora dan Metamorfosis

Bagaimanapun, perubahan skala dari patung ke arsitektur menjadikan bentuk garuda yang detail di skala patung harus diabstraksi di skala arsitektur. Karya yang terbangun adalah abstraksi gagasan bentuk garuda dan bukan merepresentasikan realitas garuda. Sekali lagi, tak ada yang salah dengan hal ini, namun hal ini membuka pemaknaan yang silang sengkarut.

Sebagaimana dalam teks, ada makna literal atau apa adanya dan ada yang perlu penafsiran. Bentuk arsitektur yang abstrak menghasilkan pemaknaan yang sangat terbuka. Bentuk yang terlalu wantah atau literal (apa adanya) akan dianggap buruk. Sedang bentuk yang interpretatif berpotensi kehilangan tautan dengan rujukan aslinya. Bisa serba salah, memang. Produksi bentuk interpretasi semacam ini membutuhkan proses metamorfosis.

Upaya menciptakan simbol melalui arsitektur memang biasa dilakukan melalui metafora, meminjam bentuk lain untuk mengembangkan ide.

Istana presiden yang terinspirasi bentuk burung garuda tampaknya merupakan upaya membangun simbol keindonesiaan yang diterima semua pihak. Tugu Monumen Nasional di Jakarta meminjam gagasan sakral lingga-yoni diolah dengan semangat modernisme beton yang menghasilkan lingga tugu beton langsing dan yoni lengkung menaungi yang elegan. Lengkungan menara Eiffel sejatinya meniru kangkangan tulang paha dalam menyalurkan beban namun dalam bentuk rangka baja yang canggih di era itu.

Metafora mengandalkan metamorfosis untuk mempertebal persepsi realitas dengan menghancurkan rasa nyata kita. Metamorfosis adalah perubahan bentuk atau susunan, peralihan bentuk, misalnya dari ulat menjadi kupu-kupu. Bentuk asal hilang kemudian bentuk baru dikemas dengan semangat zaman atau Zeitgeist.

Metafora dan proses metamorfosis adalah alat desain yang unik bertugas menyampaikan rasionalitas imajinatif agar memudahkan komunikasi sebuah objek yang sejatinya mempunyai derajat kompleksitas tinggi. Namun demikian metafora yang kurang hati-hati dapat jatuh ke sekedar peniruan bentuk wantah.

Metafora tanpa metamorfosis berpotensi gagal. Bangunan seperti ini banyak dibangun: Big Duck di Long Island dan Longaberger Building di Newark USA, Museum of Tea Culture / Meitan China, atau Mr. Toilet House di Suwon Korea Selatan sebagai sekadar contoh.

Dalam pilihan cara desain ini pendidik arsitektur biasanya mengarahkan para arsitek ataupun mahasiswa mengembangkan metamorfosis, mencari unsur desain yang dapat mewakili semangat zaman dan menghindari jatuh ke peniruan wantah.

Dari kacamata teori di atas, Istana Presiden tampak merupakan upaya untuk menyampaikan Zeitgeist melalui prafabrikasi bilah-bilah baja dan kuningan yang akan memberi efek antara ada dan tidak ada ketika dipandang dari sudut tertentu.

Namun demikian sosok bentangan sayap dan “kepala menunduk” berada di simpang jalan metamorfosis: dapat dianggap terlalu abstrak (kurang mirip, kurang wantah) atau justru merangsang ingatan pada sosok lain, misalnya kelelawar (apalagi karena saat ini masih berwarna gelap).

Karya arsitektur yang bagus sering pula menimbulkan kontroversi pada awalnya namun diterima publik di masa tertentu. Memang beda tipis dengan arsitektur yang buruk yang juga pasti menimbulkan kontroversi, walau mungkin selamanya.

Dari Simbol ke Panoptikon

Dalam sebuah desain arsitektur ikonik seperti Istana Negara, gagasan arsitektural perlu sandaran filosofis. Menggunakan narasi Garuda Pancasila tidaklah salah, karena filsafatnya memang agung dan terbukti mampu menyatukan negeri ini. Namun, kita perlu memahami bahwa keunggulan narasi filsafat adalah pada posisinya sebagai teks bukan konteks.

Garuda Pancasila sebagai teks tidak bercerita tentang realitas burung tertentu. Ia burung mitologis, sekedar simbol. Namun demikian, narasi yang diterjemahkan menjadi bangunan gedung akan memberikan nuansa yang berbeda. Ia tidak lagi mitologis, melainkan konteks yang sarat makna dan sekaligus pelintiran.

Dalam media massa, peringatan upacara 17 Agustus 2024 menampilkan posisi istana presiden sebagai latar belakang dan berada di ketinggian. Istana Negara menjadi latar depan dominan di level mata manusia. Lapangan menjadi ruang publik. Patut diduga—karena publikasi resmi tapak istana presiden tampaknya tidak beredar—publik hanya bisa mengakses dari sudut pandang ini. Interpretasi kontekstual dari situasi ini bisa sangat berbeda.

Tradisi Jawa memiliki alun-alun yang menyatukan istana (atau kantor pejabat) dengan masjid dan kadang pasar. Lapangan Medan Merdeka Jakarta menyatukan Istana Presiden, masjid Istiqlal, stasiun kereta api, dan banyak perangkat negara lain. Istana Negara menjadi satu dari sekian banyak elemen kota. Walaupun konfigurasi kota Jawa merupakan tradisi feodal dan Jakarta merupakan peninggalan kolonial, suasana ini tampak lebih egaliter dan menimbulkan makna saling mengawasi.

Berbeda makna bagi Istana Negara dan Istana Presiden Ibu Kota Nusantara. Istana Garuda tersebut bisa dimaknai —dalam bahasa Michel Foucault—sebagai ‘aparatus panoptikon’: pengawasan konstan kepada aparat negara (baca: kementerian) dan juga publik yang berada di “bawah.”

Foucault mensitir diagram Jeremy Bentham untuk desain penjara. Banyak ahli menganggap panoptikon merupakan strategi untuk rekayasa sosial dengan menciptakan ketakutan yang konstan. Foucault dalam bukunya Discipline and Punish (1995) mengungkap cara kerjanya sebagai mekanisme institusional untuk mendisiplinkan dan menjinakkan warga.

Panoptikon tidak dapat dipahami sebagai bangunan belaka, namun sejatinya mekanisme kekuasaan dan politik. Arsitektur memang alat politik yang efektif. Banyak contoh penguasa yang menggunakan arsitektur dan arsitek sebagai pertunjukan kekuasaan: mulai dari Firaun dengan piramida dan Haman sebagai arsiteknya hingga Hitler dengan kota Germania dengan arsitek Albert Speer untuk menyebut contoh yang sangat ekstrem. Sayangnya, mereka semua mempertunjukkan otoritarianisme bahkan totalitarianisme, bukan demokrasi.

Epilog

Berada di batas metafor—dengan atau tanpa metamorfosis dan potensi peluruhan makna dari simbolis ke panoptikon—akan menjadi problematik dalam konteks pemaknaan arsitektur bagi publik. Sebagai ikon Indonesia baru, Istana Presiden idealnya menarasikan gagasan yang imajinatif rasional: gagasan yang kaya metamorfosis (kreativitas) dan mengalir dari praktis (rendah karbon, teknologi informasi, teknologi membangun) ke simbolik abstrak yang melampaui zaman.

Dari pendekatan ini maka Istana Presiden pada tataran maksud (intention) memang telah menunjukkan karakter tersebut. Namun demikian, di tataran pemaknaan yang liar masyarakat belum menunjukkan tanda sepakat menerimanya dan ada potensi menjadi simbol mekanisme politik yang mengarah pada otoritarianisme.

Apakah masih ada harapan? Ada! Kita dapat membalik narasinya. Istana Presiden dipakai menjadi domain publik. Masyarakat mendapat keleluasaan untuk berkunjung dan sejenak menjadi “pengawas” presiden dan seluruh aparat negara sembari menikmati suguhan inovasi teknologi yang memang kampiun

Seperti Reichstag, rumah dewan perwakilan rakyat Jerman di Berlin, kubah besar yang dahulunya hancur, dirancang ulang menjadi transparan dengan ramp memutar dan menjadi tempat bagi rakyat melihat sepak terjang para wakil rakyat. Ada simbol kedaulatan rakyat di sana.

Referensi

Attoe, W. (1978). Architecture and Critical Imagination. John Wiley & Sons.

Foucault, M. (1995). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books.

Gelernter, M. (1995). Sources of Architectural Form: A Critical History of Western Design Theory. Manchester: Manchester University Press.

*Naskah Sudut Pandang atau Retorika ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi himmahonline.id.