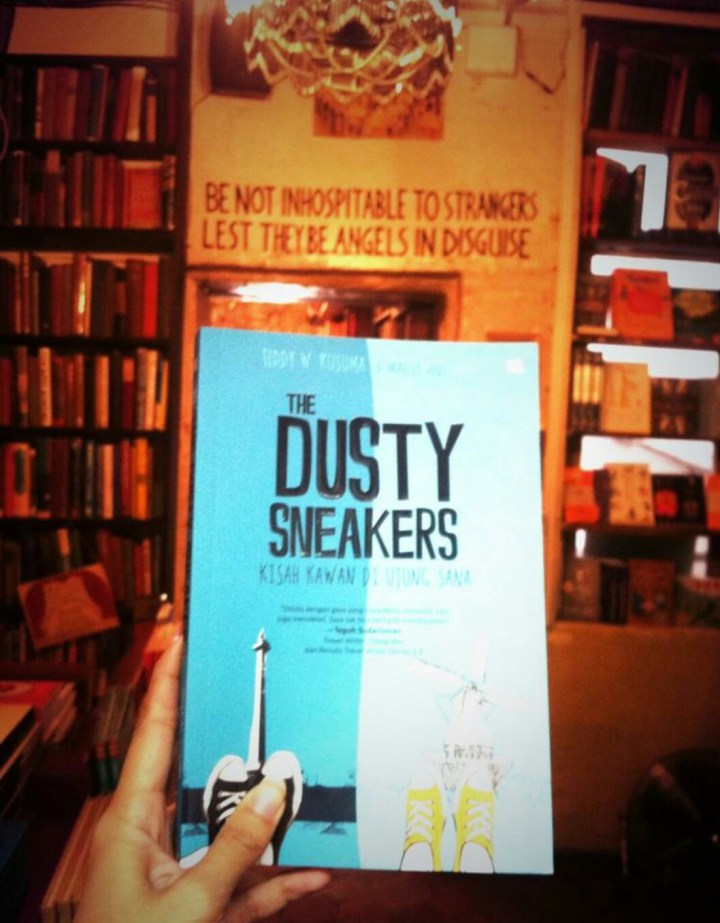

Judul: The Dusty Sneakers

Penulis: Teddy W. Kusuma dan Maesy Ang

Jumlah halaman: 262

Tahun terbit: 2014

Penerbit: Noura Books

Sore itu, saat Jakarta baru saja hujan, koper-koper besar telah terisi penuh. Sahabat saya itu benar-benar telah siap berangkat. Perasaan kami menjadi sedikit melankolis. Tentu kami bergembira akan keberangkatannya ke Eropa, tetapi perpisahan untuk waktu yang lama membuat kami bersedih juga.

“Surel dariku akan menghujanimu!”

“Kita akan berkontak lewat Skype!”

“Aku akan menyusulmu ke sana!”

“Tentu saja kau akan menyusulku, tinggal naik Kopaja!”

Kami pun terkikik-kikik.

Begitulah salah satu potongan adegan dalam The Dusty Sneakers, buku yang berkisah tentang perjalanan sepasang sahabat bernama pena Gypsytoes dan Twosocks yang dipertemukan saat kuliah di ibukota. Gypsytoes tumbuh di Jakarta dengan kisah-kisah fantasi seperti Narnia, menjadikannya sosok wanita urban berselera modern dan warna-warni. Sementara Twosocks yang asli Bali lebih menyukai kisah pewayangan. Bagi Gypsytoes, Twosocks adalah pria masa lalu, seolah melihat dunia berwarna hitam putih, tempat manusia berjalan lambat dengan berlatar musik jazz tua. Perbedaan latar belakang melebur oleh kegilaan mereka akan perjalanan. Mulai dari melihat matahari terbit di Sanur, berenang di Belitung, sarapan di pasar terapung Banjarmasin, menikmati suasana gemerlap Pattaya, sampai mengobrol tanpa henti ditemani bergelas-gelas teh di sudut Nusantara.

Pada suatu ketika Gypsytoes mendapat beasiswa master di Belanda. Hal tersebut membuat perasaan sepasang sahabat itu senang sekaligus sedih. Senang karena ini merupakan kesempatan yang bagus untuk Gypsytoes mengeksplorasi akademis dan tentu saja, perjalanan-perjalanan baru di Eropa yang sudah sejak kecil dia fantasikan. Tetapi, tak dipungkiri kepergiannya ke Negara Kincir Angin itu akan memisahkannya dengan Twosocks dalam waktu lama. Ingin rasanya ikut berangkat bersama atau menyusul Gypsytoes, namun melakukannya merupakan hal yang tak mudah. Selain karena biaya yang tidak murah, kesibukan di Indonesia juga tidak bisa ditinggalkan. Maka, dalam obrolan di kafe dengan suasana setelah hujan reda—suasana yang menurut mereka terbaik di Jakarta—mereka berjanji akan saling bertukar cerita tentang pengalaman perjalanan masing-masing.

Gypsytoes menjalani kehidupannya di Den Haag sembari berpetualang menjelajahi Eropa di sela-sela kesibukan akademis. Mengunjungi toko buku Shakespeare and Company di Paris, menyaksikan bukti kisah kelam Praha, menemukan arti sahabat di Portugal, bertemu bandar ganja di Roma, merasakan suasana Jakarta di Taipei, berkunjung ke Brussel untuk reuni dan birunya Siprus telah dia jelajahi. Begitu pun dengan Twosocks, berpisah sementara dengan Gypsytoes tidak mengendurkan hasratnya untuk terus melakukan perjalanan. Ia mendapati banyak pelajaran dari Merauke, menengok kembali sejarah keberanian masyarakat Minang, menyambangi Bukit Tinggi, menjelajahi gunung, melihat lebih dekat masyarakat Baduy, dan mengunjungi kampung halaman di Bali. Jadilah sepasang sahabat tersebut berada di tempat yang berlainan, namun melakukan hal yang sama: perjalanan.

Tak jauh berbeda dengan sepasang sahabat di atas, masyarakat lokal ataupun asing akhir-akhir ini seperti sedang terkena wabah perjalanan. Banyak orang yang menjadikan perjalanan dan petualangan menjadi gaya hidup. Hal tersebut terlihat dari data wisatawan lokal dan asing yang meningkat mengunjungi tempat-tempat wisata, Indonesia salah satunya. Tujuannya beragam, mempelajari corak budaya masyarakat yang unik, menikmati keindahan alam atau hanya sekadar menghilangkan penat setelah menjalani rutinitas harian. Hal tersebut didukung oleh berbagai kemudahan lainnya, seperti bebas visa untuk beberapa negara dan promo tiket transportasi serta infrastruktur di tempat wisata. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dipersembahkan secara total untuk pejalan. Padahal, pembangunan yang terlalu masif justru dapat merusak lingkungan.

“Pemerkosaan” daerah wisata tidak berhenti pada pembangunan fisik, namun merambah ke adat istiadat masyarakat pula. Pertunjukan seni budaya yang pada mulanya hanya pada hari-hari besar yang sakral, kini dipertunjukan tanpa henti di hotel berbintang maupun panggung pertunjukan. Bali adalah satu dari sekian banyak tempat wisata yang mengalami fenomena tersebut. Kampung halaman Twosocks ini kini mulai kehilangan ke-Bali-annya. Hotel-hotel sudah ramai bertebaran, bahkan sampai mengambil daerah pinggir pantai yang seharusnya terlarang. Pertunjukan tari juga tidak luput menjadi korban. Tari Barong dan Pendet yang dahulu amat sakral, sekarang setiap hari dipertunjukan di hotel sebagai pemuas pejalan. Kedua tarian semakin kehilangan rohnya, ditambah lagi terjadi penyesuaian pada tarian demi mengikuti selera pengunjung.

Pergeseran seni budaya dan lingkungan tak terlepas dari keserakahan manusia. Sepertinya ada gagal paham dalam memaknai konsep manusia Martin Heidegger, bahwa manusia merupakan pusat segalanya dan merupakan tempat kembali dari berbagai masalah yang ada. Karena manusia dianggap sebagai pusat kehidupan, maka alam hanya bagian darinya dan bisa dieksploitasi sesuai kehendaknya. Dalam kondisi seperti saat ini, menurut saya akan lebih tepat apabila kita beralih pada konsep manusia dengan pandangan materialisme dari Sigmund Freud di mana manusia adalah bagian dari alam. Sebagai bagian dari alam, maka kita wajib menjaga dan melestarikan hakikatnya.

Selain mengandung kritik terhadap perilaku pejalan akan destinasi wisata, perjalanan di dua latar yang berbeda ini juga menyuguhkan bagaimana cara mencari makna: teman, sahabat, dan perjalanan itu sendiri. The Dusty Sneakers memberikan pandangan bahwa perjalanan bukan melulu masalah keindahan tempat, makanan khas atau pernak-pernik, tapi juga persoalan bersama siapa kita pergi dan manfaat yang bisa diperoleh dari perjalanan. Gypsytoes, pada salah satu bab dalam buku, merasakan banyak perubahan yang terjadi padanya usai menempuh suatu perjalanan. Artinya, perjalanan merupakan salah satu proses kita menemukan bagian diri yang belum kita ketahui.

Di samping itu, bahasa yang digunakan penulis mudah dipahami dan komunikatif sehingga kita seakan-akan berada di tempat yang sedang diceritakan. Nuansa persahabatan yang kental dan erat pun bisa dirasakan memenuhi tiap kisah. Namun, buku ini tetap memiliki kekurangan, yakni tidak terlihat adanya klimaks. Cerita jadi terkesan datar dan akhir cerita sudah bisa ditebak, walaupun tersaji secara menarik.

Semakin sering melakukan perjalanan membuat kita kerap kali melewatkan apa yang ada di sekitar, contohnya rumah. Rumah adalah tempat hal-hal indah dan menyedihkan bisa saling tumpang tindih. Namun, rutinitas dapat membuat kita melupakan bahwa rumah tempat kita tumbuh pun bisa menjadi sebuah tujuan penjelajahan. Terkadang menggunakan kacamata pejalan di tempat yang familier seperti rumah juga bisa sangat bermakna.