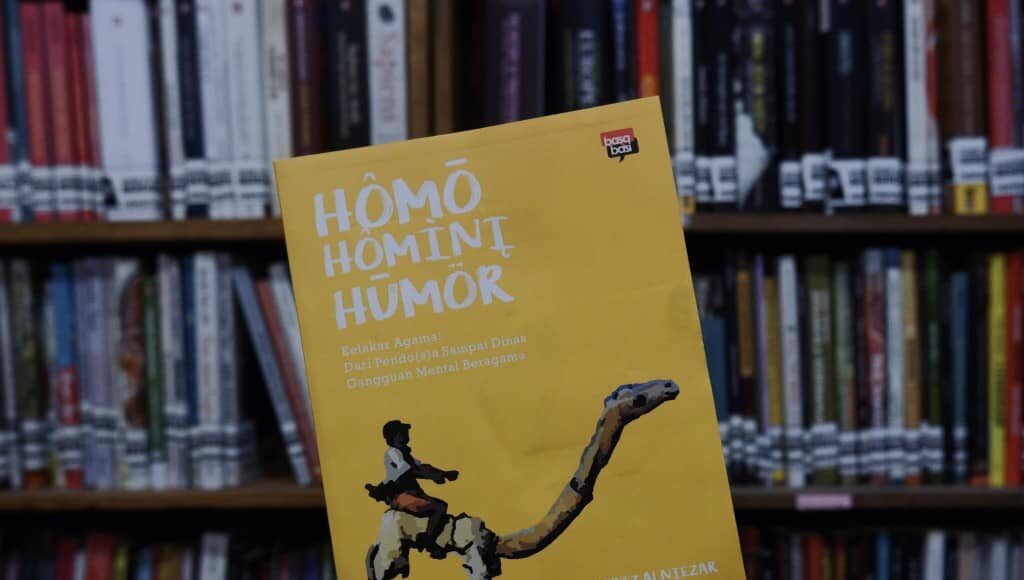

Judul: Homo Homini Humor

Penulis: Fariz Alniezar

Tebal: 180 halaman

Cetakan: 2019

Penerbit: Basabasi

ISBN: 978-602-5783-81-4

Alkisah dalam cerita kiwari di lift salah satu mal di Solo. Di situ ada 10 orang: 3 pegawai mal, 7 sisanya saya dan keluarga.

“Asyem tenan, timku ada yang tiba-tiba kirim WA ‘mundur’. Jare ora digaji ora papa, yang penting hari ini dia resmi tidak bekerja. Kujawab apik tenan kelakuanmu le, generasi jaman now,” suara seorang ibu berseragam terdengar menahan emosi.

“Padha wae, kemarin di timku juga ada yang tiba-tiba tidak masuk kerja. Katanya resign. Dah gitu aja, tahu-tahu dah hilang. Lha terus aku piye golek gantine yen mendadak ngono,” sahut temannya, cowok.

“Cah-cah enom saiki ki males kerja dan tidak punya etika,” sungut pegawai ketiga (Abu Rona Irana, status FB 3/6/2019).

Abu Rona Irana pun tak menampik kasus serupa mereka yang bergumul kerja di dunia pers, perhotelan, kampus, dan bisnis lain. Sikap, semangat juang rendah, gampang menyerah, enggan repot dan ribet, serta mental ciut menjadi jiwa-zaman sebagian anak muda.

Dengan cara pandang berbeda Fariz Alniezar melalui buku Homo Homini Humor ini melontar satire yang beda pula antara sikap dan semangat kerja. Inilah zaman citra yang artifisial mengendalikan cara atau pola pikir anak muda bekerja. Tak heran, muncullah pribadi-pribadi slilit dan mental benalu.

Kisah-kisah kelakar cerdas semacam ini membutuhkan relasionalitas tafsir antara liyan dan antiliyan. Bagaimana respons masyarakat kita? Simbol atau ukuran untuk keutamaan hidup dan kesalehan sikap justru terjerumus menjadi pribadi yang mencuatkan potensi homo urakanisme, homo kredensialis, bahkan masyarakat “ongkang-ongkang”.

Buku ini menawarkan satu konsep cerdas yang hingga kini masih menggerogoti pola pikir lintas generasi, lintas zaman, dan lintas orang-orang beriman. Segala rupa saleh pribadi manusia terkini adalah pemabuk investasi saham secara material dan pemabuk simbol pendidikan. Status sosial getol diburu dan dijadikan sandangan supremasi pamer.

Inilah penyakit kaum muda terpelajar, terdidik, dan berijazah. Fariz Alniezar mengutip pernyataan Pierre Bourdieu bahwa intelek yang sakit ini terjangkit sindrom homo academicus kredensialis. Ronald Dore mengkritiknya dengan diksi kejam the diploma disease. Artinya, penyakit sosial yang dengan revolusioner sengaja menggeser tujuan pendidikan dari kebutuhan keilmuan dan pengetahuan menjadi sebatas demi raihan gelar akademik (hlm.102).

Kelakarnya, muncullah gelombang pemburu status gelar. Terlebih lagi sikon mengarus pada media digital yang canggih dan menyampah. Tren mengemuka bahwa kepakaran kaum intelek, kaum akademisi telah tersingkir dan mati.

Masyarakat pengidap penyakit ini berorientasi gelar mentereng sebagai modal simbolik untuk gagah gengsi, jemawa jabatan, atau rakus kuasa. Rendal Collin mengesahkan masyarakat the diploma disease disebut masyarakat kredensial.

Negara-negara berkembang menyuburkan masyarakat kredensial yang menghalalkan legalitas dan formalitas sebagai supremasi tertinggi dalam kehidupan. Simpul kelakarnya bahwa generasi kredensial semakin mengunggulkan capaian, mengesampingkan proses.

Peta pikirnya cupet, pendek, instan, tergesa-gesa. Akibatnya, kredensialisme melahirkan budaya palsu, imitasi, artifisial, dan membunuh kesejatian kebudayaan, bahkan menikam watak. Andakah terperangkap kaum muda homo academicus kredensialis?

Subtitel “kelakar agama: dari pendo(s)a sampai dinas gangguan mental beragama” adalah suh cerita. Membaca 35 kelakar buku ini menggiring watak kaum muda homo homini socius dan homo homini lupus atau hoping ciak darling ke kandang homo academicus kredensialis.

Ada jajaran manusia sosial, manusia serigala, dan manusia bertopeng. Sindiran si bijak tua Aristoteles hingga kelakar miniseri Mukidi dicukil-cukil bergantian dengan sentilan ceplas-ceplos Gus Dur, Gus Mus, dan Cak Nun.

Prie GS (budayawan Semarang) mengantari buku ini dengan celoteh singkat yang mengagumkan. Humor bukan dagelan. Humor adalah gambaran spiritualitas manusia. Semakin tinggi tahapan spiritualitas manusia, semakin luculah seseorang.

Lucu yang bukan semata-mata dagelan, melainkan lucu yang meluhurkan kemanusiaan (hlm. 3). Lucu mengatasnamakan pakem-pakem keutamaan hidup. Keutamaan mencerminkan perilaku saleh.

Fariz Alniezar merekomendasikan saleh jalanan di antara dua potensi saleh sosial dan saleh ritual yang dingiangkan Gus Mus. Saleh itu sudah ditanam sejak purba. Kini saatnya masyarakat menjadi pelestari sekaligus juru tuai. Kisah-kisah warisan tentang kearifan lokal (local wisdom) menjadi lumbung utama.

Satu cuplik ilustrasi keluhuran lucu yang mengatasnamakan keutamaan hidup saleh itu menjadi rekomendasi pokok buku ini. Tak elak, kelemahan buku ini merebak pada kekurangjelian editing kata dan hipenasi yang mengganggu baca.

Satu keuntungan dari buku ini, para pembaca diingatkan lagi tentang antisipasi perangai jokerian yang jauh hari diungkai Thomas Lickona (seorang prof pendidikan dari Cortland University). Lickona telah merumuskan sepuluh tanda zaman yang menggila. Ancaman ini harus sigap dan urgen diwaspadai karena akan mengusung anak-anak bangsa menuju jurang kehancuran.

Kesepuluh ancaman itu adalah 1) peningkatan kekerasan atau banalitas di kalangan remaja atau masyarakat; 2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk atau tidak baku; 3) pengaruh peer group (geng) dalam tindak kekerasan semakin tidak terkendali; 4) peningkatan perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas; 5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; 6) penurunan etos kerja; 7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; 8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok; 9) membudayanya kebohongan atau ketidakjujuran; serta 10) adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama.***