Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hingga Selasa, 26 Februari 2021 telah tercatat lebih dari 1 juta kasus Covid-19. Jumlah total pasien sembuh sebanyak 820.356 orang, dan pasien meninggal 28.468 orang. Hal ini membuat Indonesia berada di posisi 20 besar jumlah terbanyak kasus Covid-19 di dunia.

Sebuah berita yang dimuat di lini masa membuat Larastri terdiam dalam duduknya di depan layar laptop yang menyinari wajah dan dua bola matanya yang bening. Pikirannya melayang memenuhi langit-langit kamar: kacau, takut, gelisah dan khawatir akan kondisi virus corona yang kian menyebar secara masif di negeri ini.

Kekalutan pikirannya tak serta merta karena ingin menggantikan bapak presiden yang memikirkan kesehatan bangsa dan perekonomian negara. Berpikir perihal nasib bangsa merupakan sebuah klise belaka, padahal Larastri dan keluarga dibuat tak berdaya dalam menghadapi pandemi ini.

Larastri merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Karena di masa pandemi seperti ini, ia mengikuti kuliah lewat daring saja. Ibunya seorang pedagang makanan di salah satu sudut Kota Jogja. Karena pandemi, warungnya kini hampir tutup karena tak bisa membayar sewa kios. Sebelumnya, kondisi keuangan mereka dapat dikatakan makmur. Karena warung ibunya begitu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Saat ini, kondisi keuangan keluarganya sedang tidak karuan.

Semuanya kian kalut, Larastri menimbang banyak hal dan memutuskan meninggalkan Kota Jogja dan mencoba mencari pekerjaan sampingan. Kota Semarang, Larastri memutuskan mendaftarkan diri pada sebuah perusahaan di kota tersebut untuk mendapatkan pekerjaan sampingan yang dapat ia lakukan di sela waktu kuliah. Di sana ia tak perlu memikirkan ongkos untuk menyewa kamar indekos, karena ia bisa tinggal bersama bibinya.

Keputusannya sudah bulat, ia harus membantu ibunya. Larastri paham betul bagaimana jerih payah ibunya yang menjadi seorang single parent sejak ia duduk sekolah menengah pertama. Selama ini ibunya tak pernah bercerita apapun kepadanya, tapi ia paham bahwa selama pandemi ini ibunya tengah memendam rasa bingung menutup dan mencari hutang untuk membiayai Larastri yang tengah kuliah dan dua adiknya yang sedang duduk di bangku SMP dan SMA.

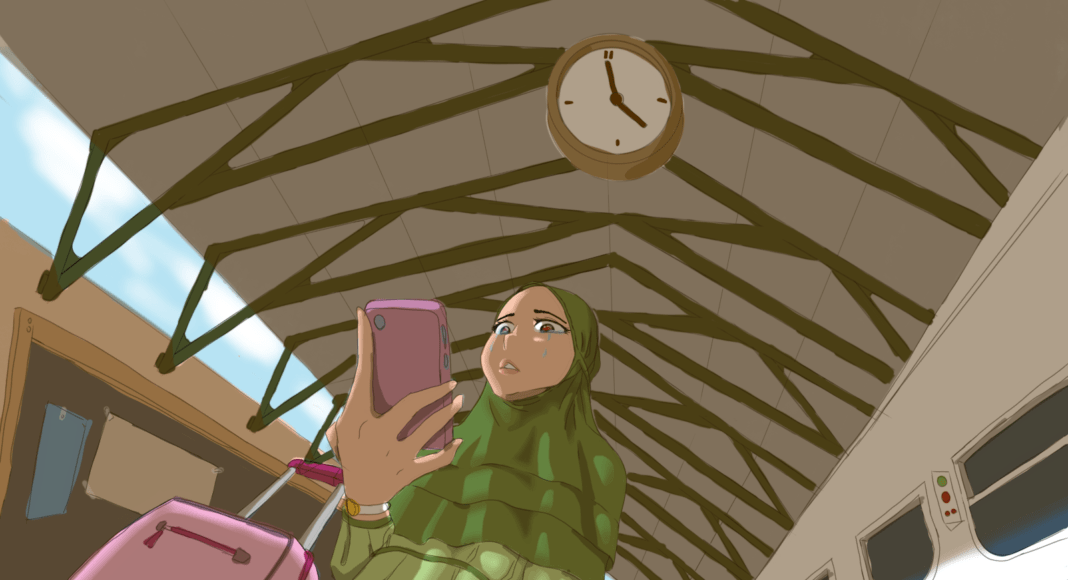

Pada pukul 06.30 Larastri tiba di Stasiun Lempuyangan diantar oleh pamannya menggunakan motor. Setelah mengucapkan terima kasih dan melambaikan tangan pada pamannya, ponsel yang tenang di dalam saku bergetar. Getaran ponsel menyudahi lambaian tangan Larastri kepada pamannya yang telah beranjak dari stasiun. Ketika diambil dan dibuka layar ponselnya, terlihat sebuah foto wanita paruh baya tengah tersenyum.

“Halo mbak? Mbak Larastri sudah di stasiun?” tanya ibunya memastikan.

“Iya bu, ini aku sudah di Stasiun.”

“Mbak Larastri beneran mau berangkat ke Semarang untuk kerja?”

Hening, pertanyaan dari ibunya membungkam mulutnya.

Larastri melayang bersama udara yang sesak dengan air mata yang menggantung di ujung mata.

“Mbak?” pertanyaan ibunya bernada rendah lalu menghilang.

Larastri mematung di ujung telepon. Ia membiarkan suasana riuh Stasiun Lempuyangan menjawab pertanyaan yang tertinggal di teleponnya. Suara pengumuman keberangkatan bersahutan dengan klakson kereta yang membelai telinga ibunya.

“Mbak, kalo memang mau kerja untuk membantu ibu, ibu mau bilang terima kasih banyak. Saat ini memang keadaannya serba susah. Dagangan gak laku, barang-barang berharga di rumah juga sudah banyak yang di gadai untuk biaya kamu kuliah dan makan sehari-hari. Maafin ibu kalo bikin mbak Larastri gak nyaman, harus ikut mikirin masalah yang seharusnya gak kamu pikirin. Tapi ibu mau pesen satu hal, kalo memang ga dapet kerjaan, jangan di paksa, pulang saja. Ibu gak tega kalo lihat kamu begini, tugas utamamu seharusnya kuliah, bukan banting tulang. Maafin ibu ya mbak. Terima kasih banyak. Jaga kesehatanmu baik-baik ya.”

Larastri masih diam membisu, sedang air matanya perlahan jatuh. Ia mengakhiri telepon dari ibunya tanpa menjawab satu perkataan pun, semua itu karena ia tak tahan dan tak tau harus mengatakan apa kepada ibunya. Pikirannya kembali melayang dengan tatapan mata kosong yang jatuh pada koper berwarna merah muda yang ia bawa. Lalu ia dekap koper itu dengan air mata yang mengucur deras membelah pipinya.

Lalu lalang dan langkah orang mengejar waktu untuk segera menaiki kereta. Peluk hangat dan senyum bahagia tergambar di sudut stasiun di depan pintu keluar. Suara peluit kepala stasiun berderit di pinggir rel untuk memberangkatkan kereta selanjutnya. Sedang pengumuman keberangkatan kereta Joglosemarkerto sudah terdengar menggema di sudut-sudut stasiun.

Larastri mengangkat mukanya dari koper merah muda, mukanya dibasahi oleh air mata. Lalu ia mengangkat pergelangan tangan kirinya untuk melihat jam, waktu menunjukkan pukul 06.45, sepuluh menit lagi kereta Joglosemarkerto yang akan membawanya ke kota Semarang akan segera berangkat. Ia merapikan kembali rambutnya, lalu berdiri dan berjalan tanpa semangat menuju petugas check in tiket kereta. Sebelum ia sampai di hadapan petugas, ia berusaha mengusap air matanya agar tak tampak telah menangis.

Ia sodorkan tiket kereta dan kartu tanda penduduk, lalu petugas memeriksa dan memberikan kembali tiket serta kartu tanda penduduknya sambil melempar senyum kecil. Larastri juga membalas senyum, namun senyumnya lebih kecil. Dengan protokol kesehatan ketat, ia masuk stasiun dan berjalan menuju peron untuk menunggu Kereta Joglosemarkerto.

“Mau naik Kereta Joglosemarkerto?” tanya seorang pramugari kereta api dengan senyum yang merekah.

“Iya. Gerbong lima ada dimana?”

“Boleh saya lihat tiketnya?”

Larastri menyodorkan tiket, lalu ia mengikuti sang pramugari kereta api dari belakang untuk menuju gerbong dan tempat duduk yang telah dipesan. Sesampainya di gerbong dan bangku yang dipesan, ia dipersilahkan duduk oleh pramugari. Larastri mengucapkan terima kasih dan melempar senyum kepada sang pramugari.

Klakson kereta telah berteriak begitu kencang, yang menandakan ia akan bergerak menuju kota Semarang. Larastri tak berekspresi, ia hanya mematung dan menebar pandangannya pada jendela kereta.

Seiring cepatnya kereta berjalan, ia melihat sekelompok anak muda bermain layangan begitu riangnya. Bahkan saat kereta melambat dan melewati pemukiman padat, ia bisa melihat begitu jelas pemandangan ibu-ibu yang tengah menggendong bayi dan tertawa-tawa saat berbincang dengan tetangganya. Sesekali Larastri tersenyum ketika melihat tawa riang sekelompok pemuda yang bermain layangan maupun ibu-ibu yang menggendong anaknya di pinggir rel. Ia bungah bila melihat orang-orang tertawa lepas meletakkan segala masalahnya.

Ponsel Larastri kembali bergetar, ia mengambil ponsel tersebut dari saku jaketnya. Dua pesan elektronik telah ia terima. Setelah ia baca, ada dua berita yang ia terima di saat bersamaan. Berita bahagia dan berita menyedihkan.

Sebuah berita bahagia ia terima dari sebuah perusahaan di Semarang yang menerimanya untuk bekerja mulai pekan depan. Sedang sebuah berita sedihnya adalah tenggat pembayaran SPP menyisakan waktu satu minggu lagi. Ia bingung tak karuan karena tak memiliki uang untuk membayar SPP tersebut. Larastri merogoh saku celananya untuk mengambil dompet. Dibuka dompetnya, isinya tersisa hanya dua ratus ribu rupiah saja. Nominal yang jauh dari nominal tagihan SPP nya.

Tiga juta enam ratus ribu rupiah, merupakan nominal yang harus ia bayarkan ke kampus untuk mengikuti ujian akhir semester. Sedang uang yang ia miliki saat ini hanya dua ratus ribu rupiah. Ia sudah berusaha untuk mendapatkan uang dengan cara mencari pekerjaan sampingan, namun gaji yang akan ia dapat dari pekerjaan yang baru didapatnya itu baru bulan depan. Sedang tenggat pembayaran tagihan sisa satu minggu lagi. Larastri bingung, ia tak tau harus bagaimana. Yang jelas, tak mungkin ia mengatakan ini kepada ibunya.

Setelah menaiki kereta selama satu setengah jam dan belum mendapatkan jalan keluar perihal pembayaran SPP, kini sebuah pesan masuk ke ponselnya. Tertera nama diponselnya ‘Ibu’

Mbak, ibu mau ngabarin aja. Barusan satgas covid19 menertibkan warung, lalu mereka melakukan tes ke semua orang yang ada di warung, termasuk ibu. Hasil tes punya ibu reaktif. Sekarang ibu dibawa ke rumah sakit rujukan untuk isolasi. Kamu nanti hati-hati ya, kalo sudah sampai di Semarang coba tes lagi. Masalah uang nanti pinjem bibi, biar ibu yang bilang. Untuk SPP, ibu gak bisa janji ya mbak. Coba tanyain ke kampus, apa boleh minta keringanan?

Air mata Larastri pecah saat itu juga. Ia begitu mengkhawatirkan kondisi ibu juga adik-adiknya. Pikirannya semakin tak karuan. Kata tanya bagaimana, siapa, dan darimana semakin jelas melayang memenuhi kepala. Hal yang jelas membuntuti kata tanya itu adalah uang untuk pembayaran SPP yang semakin sulit untuk didapatkan.

Larastri berusaha untuk meminta keringanan kepada kampusnya. Ia tak dapat membayar SPP karena suatu kondisi yang tak diinginkan. Ia berusaha mencari nomor dosen pembimbing mahasiswa untuk arahan atau solusi atas masalahnya. Akan tetapi sesaat sebelum ia menemukan nomor telepon dosen pembimbingnya, ia mendapatkan sebuah surat elektronik dari kampusnya.

Perlu diketahui bahwa tidak ada dispensasi waktu(perpanjangan) pembayaran tagihan SPP. Apabila saudara mengalami kesulitan pembayaran, maka saudara dapat mengajukan cuti akademik secara resmi. Informasi dan pengajuan cuti akademik melalui direktorat layanan akademik.

Membaca surat tersebut air matanya mengalir begitu deras. Ia marah pada keadaan. Ia murka pada kampusnya yang tak memahami situasi yang dihadapi saat ini. Dalam hatinya mengatakan bahwa semua sia-sia. Larastri tak tau harus bercerita kepada siapa. Ia hanya menuliskan kekecewaannya pada sosial media.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan lagi tujuan bersama. Apakah akses pendidikan hanya boleh dimiliki oleh orang yang memiliki uang saja?”