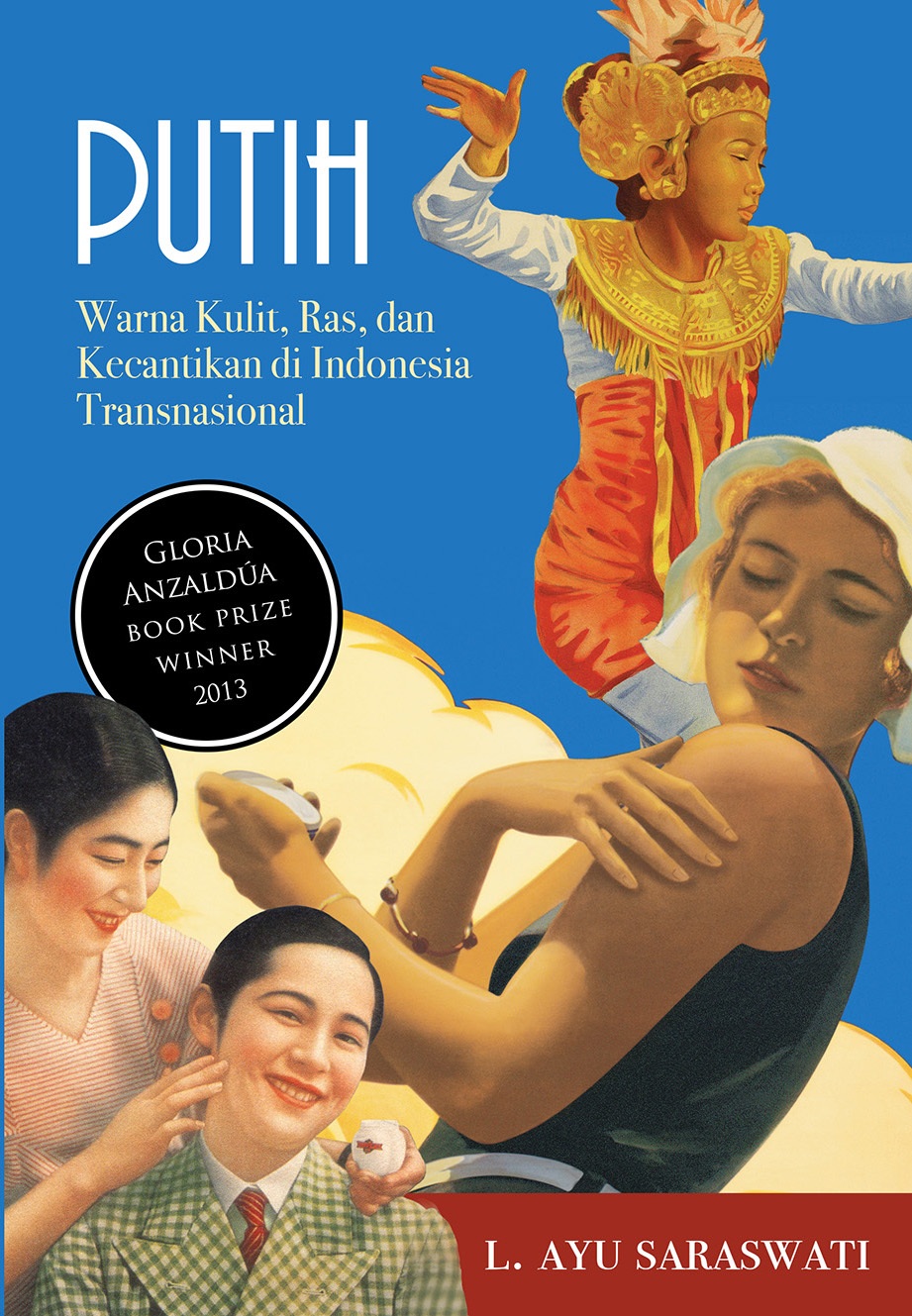

Judul: Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional

Penulis: L. Ayu Saraswati

Penerjemah: Ninus D. Andarnuswari

Penerbit: Marjin Kiri

Tahun: 2013

Tahun Terjemahan: 2017

Tebal: xiv/254 halaman

Sering kali kulit putih selalu diidentikkan dengan kecantikan. Jika warna kulitmu putih, bersih, bersinar, bak sehabis dicuci oleh detergen, maka kamu terkualifikasi dalam golongan orang-orang yang berparas cantik. Entah sejak kapan kategorisasi dan sentimen ini muncul. Hal tersebut lalu menggerakkan wanita-wanita terutama di Indonesia, berkompetisi untuk memodifikasi warna kulitnya agar terlihat tampak lebih putih.

Tidak hanya di Indonesia, standar kulit putih pun menjadi salah satu tren dunia dalam wacana kecantikan. Tak jarang, stigma rasial ini dimanfaatkan oleh para perusahaan kecantikan untuk lebih giat memproduksi produk-produk pemutih kulitnya. Akhirnya dapat dijelaskan bagaimana relasi kuasa mengambil peran untuk mengekspoitasi ruang ‘warna’ ini.

Implikasi dari isu putih sebagai wacana kecantikan sebenarnya sudah menjangkiti banyak kultur dan mengkonstruksi perspektif dunia tentang wanita. Selain itu, kecantikan transnasional yang dibahas oleh Luh Ayu Saraswati dalam bukunya ini, membuka mata kita bahwa putih dalam bingkai stigma, memiliki asal muasal dalam sejarah perjalanannya di Indonesia.

Luh Ayu tak hanya membahas tentang konsepsi kulit putih kepada kaum hawa, tetapi juga membahas lebih jauh tentang perjalanan ras, warna kulit, dan kecantikan yang bersifat transnasional di Indonesia.

Sejatinya, konstruksi sosial yang dibangun tentang pemaknaan putih tidak lepas dari peran kaum pria yang turut di dalamnya. Di sana terdapat banyak penelitian dan bukti dari kutipan literatur yang membahas konsepsi kulit putih dari masa ke masa.

Luh ayu mengawali konsepsi putih dari adaptasi epos Ramayana pada abad ke-sembilan Masehi. Terdapat banyak kutipan kisah Ramayana sendiri yang menarik ‘warna’ ke dalam bentuk perasaan dan emosi di dalamnya. Sederhananya seperti hitam diidentikkan buruk, dan putih merupakan lambang dari kesucian dan keindahan.

Menurut Luh Ayu, emotionscape inilah yang nantinya akan membawa konsep warna kulit dalam pemaknaan visual terhadap ras. Walaupun pada kisah ini tidak semua berarti ideal kecantikan mengonfigurasi kategori identitas tentang warna kulit dan gender.

Perjalanan pembentukan konsepsi putih ini tak berhenti di situ saja. Zaman kolonialisme pun tak luput dari sejarah dari sumber-sumber stigmatisasi tadi. Kolonialisme Belanda misalnya, yang membungkus kecantikan dalam wujud putih Kaukasia di Indonesia. Faktor utama yang semakin menjadikan putih sebagai tren ini, dikarenakan gencarnya iklan pemutih kulit yang saat itu didominasi oleh model ras Kaukasia.

Respon yang diberikan pun tidak sedikit. Putih Kaukasia kala itu menandakan nilai kelas dan tahta wanita di mata kaum pria zaman kolonialisme Belanda, yang kemudian disebut sebagai putih kosmopolitan. Wajar rasanya dengan diambilnya model iklan pemutih kulit dari ras Kaukasia saat itu di setiap iklan produknya, membuat wanita Indonesia berlomba-lomba mengonsumsi pemutih kulit tersebut.

Lain yang menjajah, lain pula ideologis kecantikan yang dibawanya. Jepang ketika menjajah Indonesia, kulit putih Asia yang digaungkan sebagai kecantikan ideal para wanita di Asia. Begitu seterusnya hingga ketika kita mulai mempunyai kesadaran kemerdekaan, putih Indonesia berdiri sendiri sebagai konstruksi kecantikan idealis.

Baik putih Kaukasia, putih Asia, hingga putih Indonesia ini memiliki sejarah perjalanan waktunya yang diindikatori oleh iklan krim pemutih di majalah-majalah kosmopolitan. Dahulu, model yang dipakai dalam iklan krim pemutih kulit berjalan sesuai konsepsi putih pada zamannya.

Lalu mengapa putih? Tulis Luh Ayu dalam simpulan bab itu. Ia menganggap bahwa ini menarik, ketika konstruksi putih Eropa dan Jepang menyoroti bagaimana ras itu dilebur dan dikategorikan dari warna kulit. Bahkan di Amerika Serikat, warna kulit berfungsi sebagai penanda ras.

“Namun, mengherankan memang mengapa orang sedemikian ngotot mengklaim diri (baik Kaukasia maupun Jepang) sebagai penjelmaan putih. Apakah warna putih memiliki makna-makna konotatif yang baik?” (Hal. 96)

Perspektif akan putih ini menurut Luh Ayu, secara global membuat orang dari bermacam bangsa mengklaim putih milik mereka sendiri. Modernitas yang kerap dibaurkan dengan Barat/putih menjadi salah satu faktornya. Sehingga menurut ahli geografi sosial, Alastair Bonnet, ras putih diuntungkan dengan konstruksi sosial yang sudah menghierarki secara global tersebut.

Di bab berikutnya, buku ini menyuguhkan cerita tentang bagaimana iklan-iklan pemutih kulit memberikan afek dan dampak dalam pembentukan perspektif wanita Indonesia. Ruang pun memainkan peran penting dalam mengartikulasikan gender dan ras.

Ruang mendapat atensi sebagai pembentuk identitas narasi kebangsaan. Artinya, mengklaim identitas seseorang berarti juga mengklaim ruang nasional seseorang. Dalam arti spesifik, ruang dan tempat adalah modus untuk mengklasifikasikan identitas nasional yang terdiri dari identitas rasial berdasarkan gender.

Menurut saya, bagian-bagian terakhir adalah bagian terbaik dari buku ini. Hal itu nampak jelas bagaimana penulis akhirnya mengisyaratkan dengan jelas pemaparan sejarah nan panjang di empat bab pertama. Malu dan warna kulit menjadi topik utamanya. Tak luput juga disertai pengakuan para wanita akan warna kulit dan praktik pemutih kulit.

Lebih lanjut dijelaskan, bagaimana latar belakang praktik itu terjadi karena penghakiman lingkungan mereka akan warna kulit yang dimiliki. Secara mudahnya warna kulit menjadi bahan lelucon yang kemudian menimbulkan dampak malu. Sehingga praktik pemutihan kulit menjadi hal yang lazim untuk menaikkan harga diri.

Penulis memberi penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa memberi warna pada malu sebenarnya menjadi isu transnasional yang sudah terjadi persoalan dari zaman prakolonial.

Sesuatu yang menarik dari buku ini adalah bagaimana sang penulis, Luh Ayu, melacak peredaran makna putih dalam bingkai stigma citra-citra kecantikan. Dengan berfokus kepada wanita di Indonesia, Luh Ayu menyajikan citra kecantikan lintas geografis, ruang, dan waktu yang bersifat dua arah. Luh Ayu tidak menampik bahwa imperialisme Barat berperan dalam konstruksi putih, tetapi ia juga menjelaskan bahwa budaya Timur juga ikut andil di dalamnya.

Isu putih yang dibahas tentang ras dan gender dalam buku ini dikemas sangat menarik dan unik, dibalut dengan akar-akar dasar historis, budaya, dan globalisasi yang komprehensif. Sangat cocok untuk kamu yang ingin ditantang buku dengan isu yang “tampak” remeh, tetapi dilengkapi riset dan referensi yang luar biasa banyaknya.

Luh Ayu juga secara tidak sengaja membuat pembaca terperosok kepada kesadaran, putih adalah perpolitikan yang tak kalah urgen dari isu lainnya. Namun, dengan banyaknya perspektif yang dibahas dalam buku ini, sebenarnya masih banyak lagi aspek yang perlu dikaji lebih mendalam.

Pada akhirnya, meskipun disampaikan secara implisit, buku ini mampu membawa pembaca untuk mengobrak-abrik imajinasinya melintasi emosi, afeksi, dan konsepsi putih yang mencitra dirinya sebagai bagian dari isu yang sebenarnya berperan penting di setiap sisi perputaran histori yang menular secara kultural, bukan karena kodrati manusia.

Interpretasi putih di era modernisasi Indonesia

Memang isu putih di Indonesia seakan tak luput dimakan waktu. Di era sekarang dan entah untuk selanjutnya, kulit putih masih menjadi tren di kalangan anak muda. Hal ini dibuktikan dari survei ZAP Clinic terhadap 17.889 wanita Indonesia yang mengonsumsi produk kecantikan. Terdapat 73,1% responden wanita rentang usia 18 sampai 65 tahun mengartikulasikan bahwa cantik itu adalah ketika seorang wanita memiliki kulit yang bersih, cerah, dan bersinar.

Bahkan sebanyak 24,6% responden wanita berusia dibawah 18 tahun, menganggap lebih penting mempunyai kulit putih ketimbang mempunyai perasaan bahagia. Dari sana muncul anggapan bagaimana mungkin stereotip ini bisa timbul di benak anak muda Indonesia, terlebih kepada wanita.

Lebih lanjut menurut survei tersebut, mayoritas responden lebih memilih untuk menggunakan produk kecantikan Korea yang lebih ampuh untuk merawat kulit, tanpa menghiraukan faktor perbedaan iklim yang terjadi dengan penggunaan bahan yang dipakai. Hal ini membuktikan bahwa invasi Korea kini memegang andil penting dalam citra kecantikan di Indonesia era modern.

Sebaliknya jika diperhatikan secara selintas, beberapa negara luar dan produk kecantikannya mulai mengkampanyekan kecantikan tidak dipandang melalui warna kulit. Seperti artikel dalam majalah Marie Clarie Indonesia yang berjudul Menilik Standar Kecantikan yang Lebih Humanis, memaparkan bahwa gebrakan baru standar kecantikan bahkan sudah ada sejak tahun 1996. Pada masa itu Revlon mulai menarik Halle Berry, selebritas berkulit hitam sebagai brand ambassador produk kecantikan mereka.

Selanjutnya pada 1998, aktris Cina Valerie Chow dan model asal Latin, Daisy Fuentes, dipakai dalam label produk yang serupa. Hal ini kemudian memberi pandangan bahwa sejak saat itu, sebenarnya kecantikan dan keberagaman wanita sudah dikampanyekan secara meluas di luar negeri.

Begitu pula vice.com melalui artikelnya yang berjudul Mengapa Obsesi Menjadi Lebih Putih Makin Lama Makin Bahaya, menjelaskan bagaimana obsesi putih itu dibentuk oleh penduduk India -sekarang mulai memiliki oposisi yang digencarkan oleh Kavitha Emmanuel, inisiator Women of Worth- dengan melakukan kampanye The Dark is Beautiful pada tahun 2009. Kampanye tersebut juga didukung oleh seperti Nandita Das dan banyak selebritas India lainnya.

Paparan dari berbagai sumber di atas kemudian menjelaskan bagaimana obesi putih dalam arti merubah warna kulit ditentang dan dikampanyekan, bahkan melalui sumber terkuat masyarakat, yaitu melalui figur publik.

Berkaca dari sana, Indonesia sebenarnya mulai membangkitkan semangat cantik natural. Hal ini dibuktikan lewat kampanye #BanggaDenganWarnaKulitmu dari Clean and Clear Indonesia pada tahun 2017. Produk kecantikan tersebut juga mengusung kampanye #ForEveryFace pada 26 Januari 2018 lalu. Begitu pula dengan Dove, yang sekarang mulai terlihat memakai model beragam warna kulit untuk menginterpretasikan kecantikan wanita melaui iklan-iklan di televisi Indonesia.

Namun di sisi lain, dapat ditelaah kembali era kecantikan Indonesia sekarang. Tampaknya belum banyak terlihat selebritas Indonesia mengkampanyekan kecantikan kulit natural. Iklan-iklan yang ditampilkan televisi dengan menggaet selebritas Indonesia selalu diidentikkan secara halus dengan metafora putih cerah merona. Begitu pula dengan aktivitas endorse para selebritas Indonesia kerap kali selalu dikaitkan dengan bagaimana merubah warna kulit cerah dalam seminggu, sepuluh hari, atau sebulan untuk mendapatkan warna kulit putih yang didambakan.

Dari sana dapat membawa kita pada argumentasi, bahwa sebagian besar selebritas Indonesia sebagai figur publik masih mendukung konsepsi putih Indonesia dari zaman penjajahan. Artinya, belum ada gebrakan perubahan kultur terkait konsepsi putih secara signifikan yang terjadi di Indonesia era Modern.

Selain itu, kepercayaan untuk memakai pekerja wanita atau pria juga secara halus dikriteriakan melalui penampilan good looking yang diinterpretasi tak ubahnya harus memiliki tubuh yang ideal dan rupawan. Dalam arti spesifik, pekerja yang membutuhkan tampilan ideal dalam bekerja harus memenuhi kualifikasi rupawan terlebih dahulu, tak jauh dari arti memiliki kulit yang putih dan cerah. Dari sana memerlukan kajian budaya lebih lanjut, apakah hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tingginya minat masyarakat Indonesia atas produk-produk pemutih kulit.

Bahkan Luh Ayu dalam bukunya mendeskripsikan apa yang melatarbelakanginya menganalisis putih Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah negara menarik dengan representasi kecantikan yang unik. Tidak seperti negara lain yang diklaim kepemilikan atas ras menurut warna putih dan hitam, Indonesia memiliki semua warna ras di dalamnya. Sehingga Indonesia bukanlah milik antara kedua warna ras tersebut, karena pada ruhnya Indonesia sudah terlahir karena keberagamannya.

Namun sayangnya, latar belakang Luh Ayu tersebut tampaknya juga belum sejalan dengan implementasi dari perspektif sebagian besar wanita Indonesia di era sekarang. Acap kali role model dan tren kecantikan selalu terlahir dari luar Indonesia melalui iklan-iklan kecantikan yang semakin menekankan obsesi untuk menjadi putih.

Sebenarnya, untuk mendestruksi nilai kecantikan berbingkai stigma putih di Indonesia dapat diwujudkan melalui dua arah, baik yang memiliki kuasa untuk memerintah maupun yang menjalankannya. Dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Dua pihak ini seyogianya mampu saling bersinergi melawan stigma putih yang menular secara kultural karena lebih jauh memberikan dampak psikologis, terlebih kepada remaja-remaja wanita di Indonesia.

Dari segi kesehatan, sangat banyak pakar ahli kulit dan kecantikan menyayangkan obsesi kulit putih tersebut. Salah satunya dari berita Kompas.com yang berjudul Memutihkan Kulit, Seberapa Aman? yang turut menjelaskan dari perspektif salah satu dokter kecantikan, Rachel Djuanda yang menyatakan bahwa memutihkan kulit apalagi secara instan dapat membahayakan kulit dan membuat kulit semakin tidak sehat.

Akibat dari pemakaiannya bisa menghambat pembentukan pigmen kulit jika terus-menerus dilakukan. Selain itu, akibat yang ditimbulkan dapat menjurus ke arah risiko kanker kulit yang lebih tinggi, mengingat Indonesia termasuk daerah beriklim tropis. Oleh karena itu, isu putih dipandang dari berbagai perspektif sebenarnya memiliki peran kuat untuk menilik seberapa besar peran kultur mampu mengorbankan risiko kesehatan fisik dan mental atas stigma yang sudah terlanjur dibangun dari zaman ke zaman.