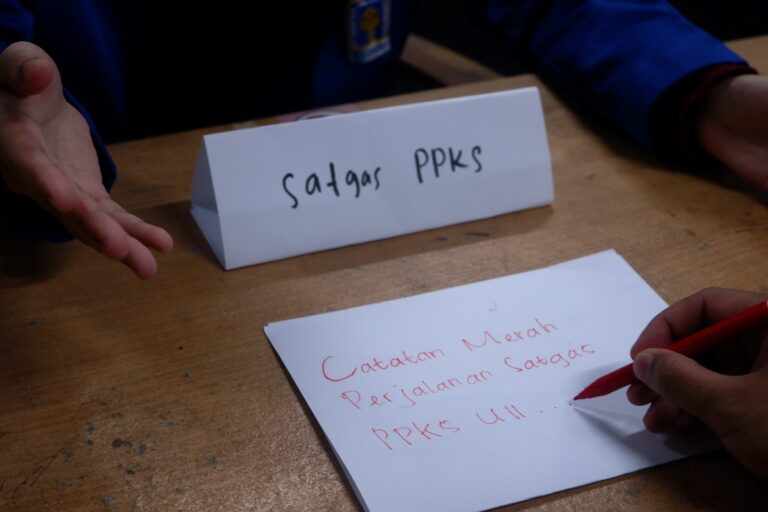

Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan koordinasi antara tim Satgas PPKS UII yang kurang baik menjadi sebab terhambatnya sosialisasi pengenalan Satgas PPKS UII pada tahun pertama.

Himmah Online – Sudah setahun lebih Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Indonesia (Satgas PPKS UII) berjalan, terhitung sejak pelantikannya pada April 2023.

Menurut survei yang dilakukan oleh LPM Himmah pada 30 Oktober – 10 November 2023 terhadap 190 responden, setengah dari responden belum mengetahui keberadaan Satgas PPKS di lingkungan UII.

Setelah setahun berjalan, Himmah tertarik untuk mengulik lebih dalam tentang bagaimana kinerja Satgas PPKS UII.

Setahun Berjalan

Sejak awal dibuka, peminat Satgas hanya sedikit. Jumlah pendaftarnya hanya 5 dari mahasiswa dan 12 dari dosen dan Tenaga Pendidik (Tendik). Yaltafit Abror Jeem, Ketua Satgas PPKS UII, menyatakan, di tengah periode kepengurusan, tiga anggota Satgas PPKS mengundurkan diri. Satu anggota Tendik diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dua anggota mahasiswa akan lulus.

“Sehingga secara keseluruhan kami kehilangan tiga anggota (dari tujuh anggota),” Jelas Jeem, kepada awak Himmah pada Selasa (27/6/2024).

Meski telah berkomitmen, Jeem menyebut bahwa beberapa anggota Satgas PPKS UII tidak maksimal dalam menjalankan tugas. Misalnya, mahasiswa yang menjadi anggota tim memiliki kesibukan akademik. Begitu juga, dengan dosen dan Tendik yang memiliki tugas utama lainya.

Selain anggota yang sedikit, Anis Banowati, salah satu mahasiswa anggota Satgas PPKS UII menambahkan, Satgas sempat terkendala dana. Sehingga proses penurunan dana harus diajukan melalui proposal.

“Namun, saat ini, Alhamdulillah, masalah keuangan sudah tidak ada lagi,” sebut Anis kepada awak Himmah pada Rabu (19/6/2024).

Jeem berharap ada tambahan anggota sekretariat di luar tim anggota Satgas PPKS UII. Mereka akan bertugas mengurus hal-hal administratif. Sekretariat akan diisi oleh tenaga reguler yang bersifat pegawai tetap yang digaji, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penanganan kasus.

Hal tersebut dirasa penting untuk memastikan kelancaran koordinasi, surat-menyurat, dokumentasi, dan pengarsipan.

“Sedangkan, anggota Satgas lainnya bisa tetap bersifat sukarela untuk menjaga independensi dan kebebasan dalam mengambil keputusan secara bijaksana.” Pungkas Jeem.

Jeem, mengamini bahwa Satgas PPKS UII belum banyak dikenal karena kurangnya sosialisasi dan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti keterbatasan jumlah anggota dan pengunduran diri anggota Satgas.

Belum Ada Laporan Tertulis

DaIam menjalankan tugasnya, Satgas PPKS UII memiliki kewenangan berupa menerima laporan, melakukan pemeriksaan, membuat kesimpulan, memberikan rekomendasi sanksi, mengadakan pemulihan bagi korban, dan melakukan pencegahan. Hasil dari seluruh proses tersebut adalah surat rekomendasi yang akan diberikan kepada rektor.

Jeem, saat diwawancarai oleh awak Himmah pada Senin (15/7/2024), mengatakan Satgas PPKS UII telah mengeluarkan enam surat rekomendasi dari 16 kasus yang ditangani. Lima kasus merupakan kasus baru yang masuk pada bulan Juni – Juli. Lima kasus lainnya sudah hampir selesai di tahap pemeriksaan.

Seringkali proses pemeriksaan harus mundur, karena ada masukan tambahan dari rektor. “Misalnya, jika bukti-bukti dianggap kurang, maka proses pemeriksaan harus diulang untuk mengumpulkan bukti tambahan atau klarifikasi dari saksi,” jelas Jeem.

Tugas penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan oleh Satgas PPKS UII tanpa melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Pihak yang dilibatkan seperti senat universitas dan para ahli sesuai kasus yang terjadi.

Akan tetapi, koordinasi dengan senat universitas dan para ahli menjadi kendala tersendiri. Hal tersebut menyebabkan penyelesaian kasus memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan jumlah kasus yang masuk tidak sedikit, dan masuk secara bersamaan.

“Ini (jumlah kasus yang banyak) menguras energi baik secara fisik maupun mental karena sifat kasus yang rahasia dan kompleks,” Jelas Jeem.

Satgas PPKS UII juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja yang harus disampaikan setiap enam bulan sekali kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pimpinan universitas, dan secara moral kepada publik.

Sedangkan kepada pelapor dan korban, Satgas memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan penanganan kasus.

Selama setahun berjalan, Satgas PPKS UII seharusnya telah menyampaikan laporan tertulis sebanyak dua kali, yaitu pada September 2023 dan Maret 2024. Akan tetapi penyampaian dan laporan tertulis belum dilakukan.

Selain laporan, Satgas juga seharusnya melakukan survei terkait kekerasan seksual setiap enam bulan sekali. Namun survei yang dilakukan Satgas baru dilaksanakan satu kali dan hanya dilaporkan secara lisan kepada rektor.

Jeem mengungkapkan bahwa Satgas belum menyelesaikan laporan-laporan tersebut sebab keterbatasan waktu dan kurangnya koordinasi antara tim Satgas.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, kami akan berusaha untuk menyelesaikan tugas ini dengan lebih serius ke depan.” Ungkap Jeem.

Tumpang Tindih Regulasi

Alur penanganan kasus kekerasan seksual di kampus tidak berjalan optimal disebabkan tidak adanya kejelasan regulasi.

Muhammad Raihan Alfarizzy (23), Ketua Komisi II Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) UII, mengatakan hal ini lantaran tidak adanya kejelasan birokrasi dan kurangnya sosialisasi ke mahasiswa terkait teknis pelaporan. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada pelapor atau korban kekerasan seksual yang semakin kebingungan.

Dalam alur pelaporan yang ditangani oleh lembaga kemahasiswaan, Satgas PPKS UII tidak dilibatkan.

Ketika Faris menjabat sebagai DPM Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI), laporan masuk ke DPM yang bergerak dengan LEM. DPM lalu melanjutkan ke Wakil Dekan dan dilanjutkan ke universitas. Laporan yang ada pada universitas, kemudian diolah dan turun kembali dalam bentuk pengarahan dari universitas ke fakultas.

“Dan akhirnya (pelemparan kasus), korban yang kasihan,” ucap Faris saat diwawancarai awak Himmah pada Selasa (08/7/2024).

Berbeda dengan FIAI, Fakultas Hukum memiliki wewenang tersendiri untuk memproses kasus tindak kekerasan seksual. DPM dan LEM FH bertindak sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa dan fakultas.

Alvin Daun (22), Ketua DPM FH, mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi DPM FH dengan Wakil Dekan III FH, fakultas memiliki kebijakan otonom sendiri untuk menindak pelaku dan korban yang berasal dari fakultas yang sama, yaitu FH. Namun apabila salah satu pihak, baik pelaku atau korban bukan dari FH, diupayakan untuk melaporkan kasus ke Satgas PPKS UII terlebih dahulu.

“Sempat kami agak bingung gitu kalau dipingpongkan seperti ini. Kan agak rumit, ya, sebenarnya. Tapi dari fakultas ikhtiarnya tuh memang supaya tidak ada tumpang tindih karena sudah ada wewenang masing-masing,” jelas Alvin pada Senin (15/7/2024).

Muncul dugaan saling lempar tanggung jawab dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Jeem mengklarifikasi bahwa, hal ini terjadi karena pelibatan banyak unit dalam menangani kasus, dan tidak hanya sekali selesai.

“Ini terjadi karena kasus-kasus ini membutuhkan energi dan proses yang panjang, tidak hanya sekali selesai,” sebut Jeem.

Jeem menilai penanganan kasus kekerasan seksual yang diselesaikan oleh fakultas atau unit lain membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya, kasus dapat diselesaikan tanpa meluas. Sedangkan dampak negatifnya, penyelesaian kasus tersebut tidak tercatat oleh Satgas.

Menurut Jeem, penyelesaian kasus kekerasan seksual yang tidak tercatat oleh Satgas disebabkan karena timnya luput untuk menanyakan dan melakukan penyaringan kepada fakultas atau unit tertentu. Penyaringan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya kasus yang tidak terlaporkan.

Perbedaan pihak yang menangani kasus kekerasan seksual, juga disebabkan karena adanya tumpang tindih penanganan kasus yang diatur dalam Peraturan Disiplin Nomor 1 Tahun 2019. Kasus ringan dan sedang hanya ditangani oleh pihak fakultas, dan tidak sampai di universitas. Sedangkan untuk pelanggaran berat, hanya boleh ditangani oleh pihak universitas.

“Sayangnya, tindakan seperti ini sering kali diselesaikan secara internal di tingkat fakultas, sehingga tidak tercatat dengan baik,” jelas Jeem.

Rekrutmen Anggota Pergantian Antar Waktu

Melalui laman instagram Satgas PPKS UII dan email blast UII, tim Satgas secara resmi mengumumkan rekrutmen anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam masa periode 2023-2025 yang belum selesai.

Anis menyebut rekrutmen anggota PAW berfungsi untuk menambah jumlah anggota agar lebih optimal. Bukan hanya mengisi anggota dan posisi yang kosong, namun juga berharap anggota Satgas dapat bertambah.

“Sehingga minimal ada tiga orang yang akan direkrut. Namun, kami berharap bisa menambah lebih dari tiga orang,” tambah Jeem.

Karena rekrutmen bersifat PAW, anggota baru yang masuk akan menggantikan anggota yang lama, dan melanjutkan tugas hingga Maret 2025. “Kebutuhan ini adalah untuk pengganti antar waktu, bukan untuk tim Satgas yang baru,” sebut Jeem.

Anis menambahkan, rekrutmen ini harapannya dapat menyaring calon anggota yang cakap desain dan surat-menyurat. Karena menurutnya, hal ini akan membantu untuk memenuhi sosialisasi Satgas PPKS UII yang ada pada konten instagram.

“Kami meminta portofolio (pendaftar) untuk membantu tugas-tugas tersebut,” lanjut Anis.

Uji publik calon anggota PAW sudah terlaksana pada 22 Juli 2024. Jeem mengonfirmasi terkait jumlah anggota Satgas PPKS UII saat ini sebanyak 12 orang, terdiri dari anggota pengurus dan calon anggota PAW yang direkomendasikan.

Calon anggota PAW Satgas PPKS UII terdiri dari tujuh anggota, yaitu dua dosen, dua tendik, dan tiga mahasiswa.

Anggota Satgas yang berjumlah 12 orang tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang menyebut jumlah anggota Satgas harus gasal dengan minimal keanggotaan sebanyak lima orang. Keanggotaan Satgas yang diharuskan berjumlah gasal bertujuan untuk menghindari deadlock dalam pengambilan keputusan.

Sementara ini, ketika terjadi deadlock dalam jumlah genap Jeem menyebut opsi, yaitu melibatkan pimpinan untuk memberikan pandangan atau keputusan akhir.

Permasalahan berlanjut pada rekrutmen anggota Satgas PPKS UII yang terdiri dari mahasiswa akhir. Peraturan yang tidak tegas dan jelas pada ketentuan rekrutmen calon anggota Satgas, menjadikan perekrutan anggota PAW bisa saja terjadi di setiap periode.

“Jika calon yang mendaftar hanya memiliki sisa waktu kuliah 1 atau 2 semester, kita tetap dapat mempertimbangkannya jika mereka memenuhi kriteria lainnya,” sebut Jeem.

Namun, Jeem menyanggah PAW hanya dibutuhkan berdasarkan signifikansi pengurangan anggota dan dampaknya terhadap kinerja tim. PAW dilakukan jika ada kebutuhan, bukan pada keinginan.

“Jika pekerjaan tidak terganggu secara signifikan, mungkin kita tidak perlu melakukan PAW atau reshuffle,” jelas Jeem.

Kinerja Satuan Tugas di Mata Mahasiswa

Faris menilai kinerja Satgas PPKS UII di kampus tidak terlaksana dengan optimal. Kurangnya sosialisasi Satgas PPKS UII menyebabkan eksistensinya masih kurang diketahui oleh mahasiswa. Hal tersebut berdampak pada pelapor atau korban kekerasan seksual yang kebingungan dalam pelaporan kasus.

Faris menambahkan bahwa lembaga kemahasiswaan, baik di tingkat universitas dan tingkat fakultas, menyediakan form aduan yang sifatnya rahasia.

Hasil form yang berisikan aduan kasus kekerasan seksual di kampus, nantinya akan dilanjutkan dan dilaporkan untuk berkoordinasi dengan pihak universitas. Dalam hal ini, DPM atau LEM menjadi perantara dan pengawas kelanjutan proses penanganan kasus.

Ketiadaan kerja sama antara Satgas PPKS UII dan lembaga kemahasiswaan serta proses penanganan yang lambat oleh Satgas, membuat DPM dan LEM melakukan penanganan kasus secara mandiri tanpa melibatkan Satgas PPKS UII, bukan berasal dari arahan atau koordinasi resmi.

“Karena ranah penyelesaian sebenarnya adalah tugas Satgas, upaya kami tidak (bisa) maksimal,” ungkap Faris.

Faris menganggap lembaga kemahasiswaan memiliki peran yang sangat penting, karena merupakan pihak yang langsung bersentuhan dengan mahasiswa.

“Perlu kita diskusikan bersama. Jangan sampai kita dianggap sebelah mata oleh lembaga ini (Satgas PPKS UII),” pungkas Faris.

Selaras dengan Faris, Akram (21) Ketua DPM Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya (FPSB), merasa Satgas PPKS UII perlu menampakkan diri untuk membangun kepercayaan mahasiswa dengan mengadakan sosialisasi dan kolaborasi dengan organisasi atau lembaga-lembaga mahasiswa.

Menurut Akram, sosialisasi dan kolaborasi yang baik kepada mahasiswa akan menimbulkan testimoni yang baik berupa kepercayaan. Sehingga akan membantu Satgas PPKS UII semakin dikenal melalui rekomendasi atau saran dari pelapor atau korban.

“(Misalnya sebagai korban atau pelapor) aku bisa merekomendasikan Satgas PPKS, karena mereka memiliki tim yang profesional, yang tidak akan menghakimi atau menyalahkan,” jelas Akram kepada awak Himmah, Kamis (11/7/2024).

Hingga tulisan ini terbit, akun instagram @ppksuii hanya menerbitkan empat postingan dan memiliki 128 pengikut.

Alvin menyayangkan dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang masih tidak mengetahui adanya Satgas PPKS UII dan tidak memahami sistem kinerja Satgas PPKS UII.

Alvin sendiri pernah menemui salah satu terduga korban kekerasan seksual. Sayangnya, korban tidak melapor ke Satgas PPKS UII dikarenakan tidak tahu.

“Mereka (Satgas PPKS UII) kan sebenarnya kayak diam-diam gitulah, kayak enggak terlalu yang masif (kuat) gitu. Bahkan kalau bisa dikatakan, Satgas ini sendiri enggak ada semacam exposure (dikenal) yang cukup,” sambung Alvin kepada awak Himmah.

Reporter: Himmah/Subulu Salam, Nurul Wahidah, Septi Afifah, Ibrahim.

Editor: R. Aria Chandra Prakosa.